Quoi de mieux en cette période estivale qu’une escapade pleine d’effervescence en littérature. C’est ce à quoi nous invite Léa Ribaillier. Un périple au cœur de la Belle Époque et des Années folles, à l’heure où, la multiplication des moyens de locomotions le permettant, les voyages se développent, se démocratisent aussi un peu, faisant émerger le tourisme sous sa forme moderne, et où l’on assiste à une première forme d’émancipation des femmes qui, par exemple, en revendiquant le droit de faire du vélo, commencent à s’approprier leurs corps. Le champagne devient à la fois le compagnon idéal de ces expéditions, croisades ou simples flâneries et sorties extérieures hors des lieux où le patriarcat confine habituellement les femmes – foyer, domicile familial ou école -, autant que le symbole d’une certaine forme de libération pour ces aventurières du quotidien.

Dans cet article vous croiserez des figures littéraires connues, Colette, Maupassant, Proust, mais aussi quelques plumes inattendues, Jean Renoir, l’écrivain et non le cinéaste, Sarah Bernhardt, ici conteuse plus que tragédienne, et une étoile filante, décédée à l’âge de 36 ans, l’étonnante Colette Andris (Pauline Toutey de son vrai nom), égérie des Années folles, une licenciée ès lettres qui décida de se produire comme danseuse nue dans les cabarets parisiens, et laissa trois romans dont La femme qui boit. Bon voyage !

Dans la vie, comme dans les œuvres, le voyage est un déplacement d’un lieu à un autre, souvent pour une durée déterminée. Mais le voyage n’est pas seulement un déplacement physique. Ce terme peut être employé de façon métaphorique : on parle d’un voyage spirituel, ou encore d’un voyage de vie pour évoquer sa trajectoire multiforme. L’essor du tourisme et du thermalisme à la fin du XIXe siècle encourage le développement des voyages de plaisirs. Promenade en mer, cyclisme, voyage en ballon, toutes ces évasions interdites sont désormais réalisables pour certaines femmes au tournant du XIXe siècle, alors que les rôles de genre restent fermement codifiés.

Dans les textes littéraires de l’époque, ces incursions féminines dans l’espace public prennent souvent une forme métaphorique, voire poétique, et sont fréquemment accompagnées d’un élément récurrent : le champagne. Sarah Bernhardt (1844-1923), Colette (1873-1954), Guy de Maupassant (1850-1893), Marcel Proust (1871-1922) et Jean Renoir (1894-1979) dépeignent ses périlleuses aventurières dans leurs œuvres.

À travers l’analyse de scènes de voyage, de fête ou d’errance féminine, il s’agira de montrer comment cette boisson devient, dans la littérature de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, un outil narratif pour penser la condition féminine en mouvement.

Le vin des premières sorties

Si les voyages sont autorisés à la fin du siècle, la place de la femme est fermement ancrée dans l’espace du foyer. Sortir au café, boire, flâner dans les rues, de jour comme de nuit, c’est pour ces femmes rompre avec l’ordre patriarcal (Michelle Perrot, Les Femmes ou le silence de l’histoire). Sur le plan narratif, le champagne est un élément de surprise, une curiosité qui vient rompre la norme, c’est l’alcool que les personnages féminins consomment dès qu’elles sortent.

Dans Bel-Ami (1885) de Maupassant, le champagne est associé à une sortie exceptionnelle au restaurant comme l’énonce Clotilde de Marelle : « Nous serons tous les quatre seulement, une vraie partie carrée. C’est très amusant, ces petites fêtes-là, pour nous autres femmes qui n’y sommes pas habituées. » Dans le cadre de ce dîner, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes : Clotilde et Madeleine sont désormais présentes aux côtés de Georges Duroy et de monsieur Forestier, deux hommes qui jusqu’à présent buvaient seuls. Les personnages boivent à jeun, à en croire ce passage :

Et comme la première entrée n’arrivait pas, ils buvaient de temps en temps une gorgée de champagne en grignotant des croûtes arrachées sur le dos des petits pains ronds.

Le champagne n’est pas ici envisagé comme simple marqueur socio-culturel au sens où l’entend Pierre Bourdieu dans La Distinction, mais comme un vecteur symbolique de transgression. Il accompagne des moments d’ouverture, d’éveil, de bascule, devenant le révélateur d’une subjectivité féminine. L’expression « nous autres femmes » qu’emploie Clotilde de Marelle renvoie à sa conscience de genre, car sa place, ce n’est pas d’être au restaurant le soir. L’idée de cette fête est une source d’émotion et une occasion pour elle d’exprimer sa subjectivité au sujet de ces moments de la vie.

Dans Claudine à Paris (1901), Colette met en scène l’émerveillement de la jeune protagoniste au restaurant. Claudine commande du champagne pour la première fois à Paris alors que des femmes fortunées défilent autour d’elle, comme on peut le lire :

Du vin ? Non. Du champagne ? De l’asti, moscato spumante ? (Je rougis de gourmandise). Oh ! oui ! J’attends, impatiente, et je regarde entrer plusieurs belles femmes en manteaux de soir légers et pailletés. C’est joli : des chapeaux fous, des cheveux trop dorés, des bagues…

La simple évocation du champagne fait rougir Claudine de gourmandise dont l’émerveillement, introduit par l’onomatopée : « Oh » et la joie, se prolongent dans son admiration à l’égard de « plusieurs belles femmes » qui déferlent sous ses yeux. Le ton de l’emphase, « C’est joli » éclaire le lecteur sur ce que peut-être la réception d’une jeune fille devant ces nouvelles égéries du luxe. Elles sont délibérément excentriques, comme le suggère l’adjectif « fous » et l’adverbe « trop » présents dans l’énumération : « des chapeaux fous, des cheveux trop dorés, des bagues… ». Cette image nourrit et reflète simultanément la perception du champagne : un produit raffiné consommé dans des « verres mousseline », hauts et étroits, rappelant les élégantes robes que portent les dames qui sortent. Cet alcool est associé aux femmes qui se parent pour se montrer sous les regards de tous.

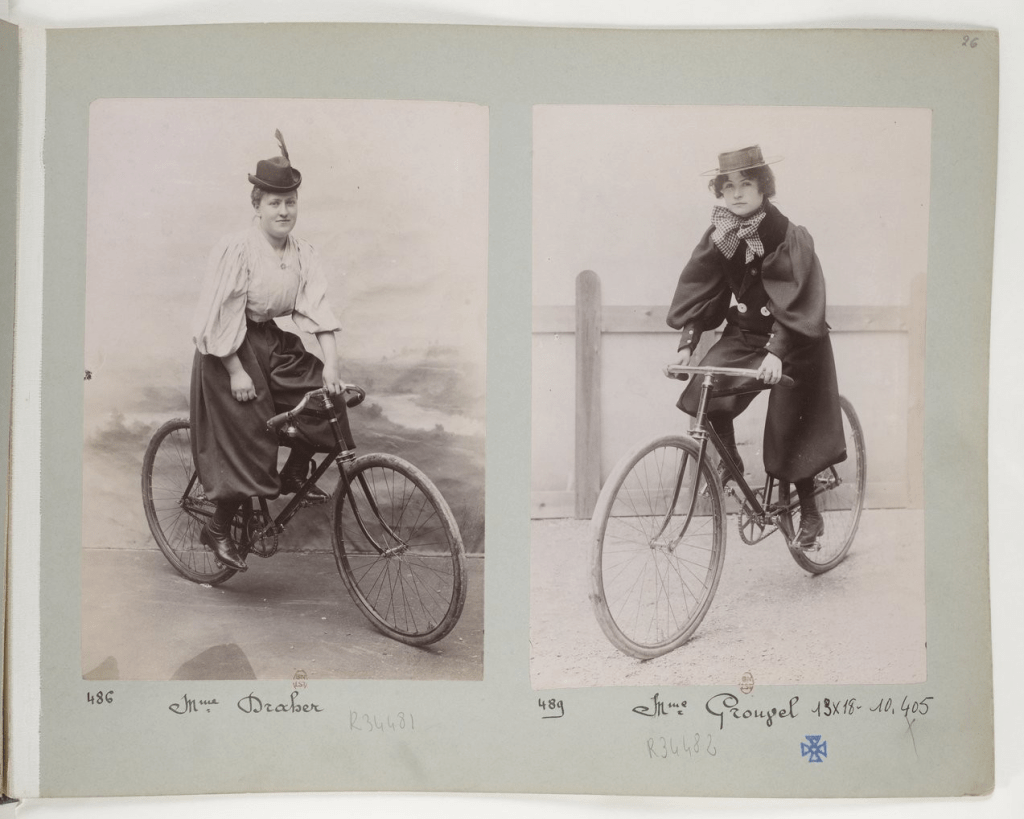

Dans la rue, les premières jeunes cyclistes se profilent à l’horizon. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, seuls les hommes détiennent l’usage de la bicyclette. Dans Albertine disparue (1925) de Marcel Proust, Marcel redécouvre Albertine à travers le souvenir qu’il a conservé d’elle sur sa bicyclette :

Comment m’avait-elle paru morte, quand maintenant pour penser à elle je n’avais à ma disposition que les mêmes images (… ) rapide et penchée sur la roue mythologique de sa bicyclette, (…) la tête enturbannée et coiffée de serpents, elle semait la terreur dans les rues de Balbec ; les soirs où nous avions emporté du champagne dans les bois de Chantepie, la voix provocante et changée, elle avait au visage cette chaleur blême rougissant seulement aux pommettes (…).

Dans ce passage, elle apparaît comme une divinité primordiale, mystérieuse et inquiétante. Le pluriel les « soirs » banalise l’introduction du mot « champagne » et en fait ainsi un attribut naturel de ce fantôme d’Albertine, bacchante de la forêt. Albertine est une figure féminine à contre courant du modèle dominant sur le plan amoureux puisqu’elle était lesbienne.

© gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France.

D’après les mots de l’historienne Michelle Perrot, les femmes de la fin du XIXe siècle n’étaient pas autorisées à apprendre à nager, ni à prendre le bâteau pour accéder « au sublime du rivage dont l’ivresse était réservée à leurs compagnons ».

C’est ainsi que Maupassant dépeint l’exception qui confirme la règle dans Une vie (1883) : Jeanne (Jeanne Le Perthuis des Vauds, le personnage principal du roman) aperçoit un dauphin sur la mer de Corse, moussant comme du champagne. La scène s’inscrit dans un passage où Jeanne rappelle à Julien de Lamare une de leur précédente promenade romantique sur les flots.

Le jeune couple se tient sur le pont du navire en regardant côte à côte se profiler : « une grande traînée pâle où l’onde remuée moussait comme du champagne ». Soudain, « à quelques brasses seulement, un énorme poisson, un dauphin, bondit hors de l’eau. » L’aspect aérien, fluide et presque magique du champagne donne à lire le surgissement de ce dauphin avec musicalité. Cette comparaison au champagne introduit en même temps une touche d’étrangeté par le biais de la métaphore poétique « une grande traînée pâle » laissant apparaître une forme sombre et longiligne qui s’étend sous l’eau avec douceur et fragilité. La surprise et l’émotion des personnages contribue à l’esthétique d’émerveillement du passage.

Alors que seuls les hommes les plus téméraires tentent l’aventure, l’actrice Sarah Bernhardt monte dans l’un des premiers ballons aériens confectionnés à l’occasion de l’exposition universelle de Paris. C’est ainsi que grâce au premier ballon dirigeable à vapeur d’Henri Giffard elle s’envole dans les nuages en buvant du champagne le 22 aout 1878. L’engin en question, Doña Sol, partage le patronyme de l’actrice dans Hernani, qu’elle a joué l’année précédente. Sarah Bernhardt prend la plume dès le lendemain de son exploration aérienne et signe un conte aérien inattendu, Dans les nuages. Impressions d’une chaise (1878), dans laquelle elle écrit :

Il était six heures et demie et la faim se faisait sentir dans la nacelle. Comme chaise de bois, mon estomac ne réclamait rien ; mais les trois voyageurs n’étaient pas de même. On décrocha le petit panier ventru. Doña Sol s’assit au fond de la nacelle et prépara des tartines de foie gras. Louis Godard debout, une bouteille de vin de Champagne en main, fit sauter le bouchon qui alla se perdre dans les régions éthérées. La détonation se répercuta de nuages en nuages ; un jet mousseux s’échappa de la bouteille ; un flocon qui passait but à long traits l’écume blanche et s’en alla porter l’ivresse dans le ciel. Alors tous les nuages se mirent à voltiger, se baisant, se choquant, se brisant et nous enveloppant entièrement de leur ivresse céleste.

L’actrice sort ainsi une nouvelle fois du cadre prédéfini par son genre en écrivant son texte, puisque l’écriture est une activité d’homme. Oscillant entre poésie des nuages et description pratique, elle convie son lecteur à goûter le champagne que les voyageurs ont pris soin d’emporter pour ce moment festif et féerique.

Il s’agissait d’une attraction mise au point par l’inventeur Henri Giffard pour l’exposition universelle de 1878 : un ballon à vapeur relié au sol par un câble et qui permettait à 40 personnes de réaliser une ascension à plus de 500 mètres au-dessus de Paris.

Dans ses mémoires, Ma double vie, Sarah Bernhardt raconte que passionnée par les ballons elle était venue tous les jours pour participer à cette ascension. Rencontrant Giffard elle lui avouât qu’elle souhaitait réaliser un voyage en « ballon libre ». C’est ce qu’il lui proposa de faire quelques jours plus tard, en compagnie du peintre Georges Clairin et de l’aéronaute Louis Godard. Elle raconte : « A six heures quarante minutes, nous étions à 2 300 mètres d’altitude, et le froid et la faim commençaient à se faire sentir. Le diner fut copieux, en foie gras, en pain frais, en oranges. Le bouchon de champagne sautant dans le nuage eut un jolie petit bruit estompé. Nous levâmes nos verres en l’honneur de M. Giffard. »

Le champagne se situe à mi- chemin entre le besoin de se nourrir, et celui de s’envoler. Le personnage qui débouche le champagne, Louis Godard, est aéronaute. Le champagne se répand dans les aires pour se fondre dans le paysage aérien plus vaste. La mousse s’échappe du culot de la bouteille, à la manière d’un décollage.

Mais cette escapade en ballon ne fut pas sans conséquences pour la carrière de l’actrice qui rapporte dans ses mémoires que le directeur du Français en profita pour la mettre à l’amende. Elle refuse de payer les 1 000 francs et envoie sa démission. Grâce à l’intervention du sous-secrétaire aux Beaux-Arts, la sanction fut levée et la démission reprise.

L’actrice boit des bulles dans une bulle et tout cela la conduit vers une émancipation inédite. La champagne apparaît alors comme un élément emblématique d’audace et de résistance face aux limites et au contrôle imposés aux femmes pour briser ces plafonds de verre.

Le champagne, un voyage vers des sensations inédites

Boire du champagne correspond à un autre type de voyage : celui d’une quête de plaisirs sensoriels. L’écriture sur le champagne atteste du lien qui unit ce vin à leurs expériences.

Dans cet extrait de La Vagabonde, paru en 1910, Colette évoque son ivresse comme s’il s’agissait d’un voyage en train. La ponctuation expressive « ! » évoque le signal d’attention au départ que marque les contrôleurs à l’aide d’un coup de sifflet. L’expérience du champagne lui procure donc l’effet d’une évasion physique et psychologique comparable à un véritable voyage :

Le Champagne — trois coupes, il n’en faut pas plus ! — engourdit enfin mon bavardage heureux. Parler, quelle dépense d’énergie pour qui demeure muette des journées entières !… Mes deux amis fument, maintenant, et, derrière leur voile de fumée, reculent, reculent… Comme je suis loin ! déjà partie, dispersée, réfugiée dans le voyage… Leurs voix s’étouffent, s’éloignent, mêlées à des grondements de trains, de sifflements, à la houle berceuse d’un orchestre imaginaire…

De façon presque immédiate donc, les effets du champagne rendent le bavardage heureux, mais sont aussi un moyen de l’engourdir. Boire du champagne se présente comme une échappatoire permettant la mise en mot d’un quotidien où l’on demeure muette, lorsqu’on est une femme. La répétition du verbe reculer en épanadiplose : « reculent, reculent » donne à lire son déplacement concret. Le départ est un refuge, un voyage personnel au cœur de son propre orchestre imaginaire, grâce au champagne.

Dans la nouvelle « Au bois » de Guy de Maupassant, une femme compare les effets de la nature à ceux du champagne, qui devient une métonymie du sortir au grand air. L’auteur met en scène une femme qui éprouve des sensations très intense en explorant la campagne, dans ce passage :

La verdure, les oiseaux qui chantent, les blés qui remuent au vent, les hirondelles qui vont si vite, l’odeur de l’herbe, les coquelicots, les marguerites, tout ça me rend folle ! C’est comme le champagne quand on n’en a pas l’habitude !

Le bonheur et le plaisir extrême sont deux conséquences induites par la consommation de champagne et la découverte de la nature.

Le vin de l’étrangère

Le champagne plaît surtout aux personnages féminins américaines ultra-riches dont le goût influence celui des françaises lors de leurs déplacements en France.

Dans La femme qui boit de Colette Andris (1900-1936), le champagne est consommée sur un bateau de croisière au départ des États-Unis. Le fait que les bouteilles soient placées dans une baignoire prouve que tout est mis en œuvre pour que le voyage soit luxueux et confortable. Dans ce passage, le champagne accompagne les adieux de Guita, la protagoniste, pour l’Amérique dans le chapitre « Sec ou Guita en Amérique ».

Le bateau part à minuit, nous arrivons à bord à onze heures du soir, accompagnés de maints amis. (…) Les bouteilles de champagne commandées quarante-huit heures auparavant nous attendent dans la baignoire. Combien serons-nous à les vider ?

Les bouteilles de champagne commandées « quarante-huit heures » à l’avance montrent qu’il s’agit d’une sorte de rituel de consommation bien instauré.

Dans Les cahiers du capitaine Georges, le protagoniste, Georges, retrouve Gilberte, de retour des États-Unis après la guerre, dans l’univers nocturne des boîtes de nuit qu’il côtoie désormais régulièrement. Jean Renoir nous plonge dans ce passage dans l’ambiance frivole et cosmopolite des ces endroits. Trois Américaines consomment du champagne dans le cabaret, Le Bœuf sur le toit. Ce lieu fut notamment le lieu de rendez-vous de Jean Cocteau et de l’intelligentsia parisienne de l’entre-deux-guerres et rassemblait des artistes en tous genres, curieux de découvrir du jazz tel que joué aux États-Unis. La consommation de champagne par ces trois femmes s’accompagne d’une description de leurs habits et de leur nouvelle manière de se conduire, vue à travers le regard de Georges qui les observe seul depuis sa table :

Je me mis à fréquenter les boîtes de nuit. Un soir je tombai sur Gilberte. Ça se passait au Boeuf sur le toit. J’aimais le côté toile cirée noire, chromes discrets, élégance endeuillée de ce temple des goûts nouveaux. J’étais seul à une table. A la table voisine trois Américaines buvaient du champagne. Suivant la mode, elles étaient à peine vêtues d’un carré d’étoffe précieuse. L’après-guerre nous a valu la révélation des corps féminins. Ce n’est pas désagréable. Le seul mystère demeure la poitrine. Les soutiens-gorge sont tellement perfectionnés que les plus navrants appas trouvent moyen de faire figure honorable. Hélas, bien souvent, quand on en arrive à dépasser les bagatelles de la porte ; quel déballage. Il m’est difficile de noter cette observation sans penser à Agnès. Elle n’avait pas besoin de ces artifices astucieusement baleinés. (…)

Une des américaines se balançait sur sa chaise comme chez nous seuls les hommes osent le faire. Pour maintenir son équilibre, elle écartait les jambes, et mes yeux pouvaient plonger jusqu’au plus profond de son intimité. Malgré ses cheveux blond, elle était blonde comme l’ébène. Je regardais d’ailleurs sans grande attention. Mon esprit était loin dans le passé. Mes voisines parlaient anglais. Soudain, l’une d’elles – pas celle aux jambes écartées – me dit en français : « Et bien Georges, ça te plaît ? » C’était Gilberte, la même Gilberte qui m’accueillait sur ses draps de soie noire, la même et pourtant si différente que moi qui la connaissais si bien, ne l’avais pas reconnue. En tout cas, l’habit de Gilberte après-guerre de 14 en faisait un moine bien différent de celui que j’avais connu.

© Musée Carnavalet.

Georges les aperçoit tout d’abord dans leur action de consommation du champagne. Le regard de Georges est une métonymie du regard masculin de son temps qui juge et observe avec précision les nouvelles attitudes des jeunes femmes en boîte de nuit. L’Américaine moderne incarnée par Gilberte est à l’image de l’archétype d’une femme énergique, sociale, que Michelle Perrot décrit en ces termes : « elle aime s’amuser, elle aime les hommes et elle les séduit ». Débarrassé des entraves du corset, des vêtements longs, le corps féminin peut bouger. La contrainte qui pèse désormais sur elles et qu’elles sont transformées en objet de spectacle. Comme dans un mouvement de caméra lors d’un travelling, le regard de Georges accède à la partie la plus intime du corps de la femme

Dans les milieux bourgeois, beaucoup de jeunes femmes anglaises travaillent dans les foyers auprès des enfants. Georges grandit dans un environnement familial très favorisé. Sa mère ne l’allaite pas puisqu’elle le confie à une nourrice puis à une nurse, qui comme Nancy était dans la majorité des cas d’origine anglaise. Le capitaine rédige ses cahiers après la Première Guerre mondiale, ce qui suppose que son écriture est influencée par ses expériences. En effet, il est peu vraisemblable que Nancy lui ait permis de boire du champagne et manger du foie gras jusqu’à ce qu’il s’endorme, comme nous pouvons le lire dans ce passage :

Quand j’étais petit, je connaissais mieux ma nurse anglaise et le majordome, qui était d’ailleurs son amant, que mes véritables parents. (…) Nancy me passait tous mes caprices. C’était sa façon de m’aimer, elle en vaut bien d’autre. Elle ne me mettait au lit que lorsque j’en avait envie. Elle ne me forçait pas à manger ma soupe. Je me souviens de certaines fêtes à l’office où je me gavais de foie gras et buvais du champagne jusqu’à ce que mes yeux se ferment. Nancy me prenait tendrement dans ses bras et me portait sur mon lit qui était dans sa chambre. (…) Dans un demi-sommeil, j’avais conscience de la douceur de ses gestes et j’en jouissais pleinement. Souvent, au milieu de la nuit, Corneille, le majordome, rejoignait Nancy. J’entendais le lit craquer. Elle essayait de retenir ses gémissements et je savais que c’était à cause de ma présence dans la chambre. J’avais envie de lui dire : « Je ne dors pas, tu peux crier si tu veux. » (…) Pour moi, l’amour c’était d’être contre quelqu’un qu’on aime bien et de s’endormir en respirant son odeur.

Le matin, dès qu’elle m’entendait remuer, Nancy accourait et m’embrassait. Je la trouvais belle et je me serrais très fort contre elle. Son odeur de blonde se mélangeait à celle de son parfum favori, la violette.

La tendresse des gestes de Nancy et son refus des interdits l’associe dans l’imaginaire du jeune Georges à un monde où le champagne coule comme le lait dans d’autres enfances. Il est enveloppé par le champagne comme s’il s’agissait d’une douce transgression. L’accès à ces plaisirs d’adulte que sont le foie gras et le champagne matérialise l’initiation de Georges aux plaisirs sensuels dont il est spectateur la nuit sans pourtant les vivres.

Pierre Lestringuez était un ami d’enfance de Jean Renoir dont il co-signa plusieurs scénarios et Paul Iribe était l’oncle de Marie-Louise Iribe qui joua dans Marquitta (1927) de Jean Renoir qu’elle produisit également, avant d’épouser son frère, Pierre Renoir.

Ainsi, le champagne apparaît dans les textes comme un élément de surprise dont la puissance narrative réside dans sa capacité à dépasser les normes sociales préexistantes entre les genres. Force est de constater le courage des personnages féminins qui osent prendre le large, sortir dans des lieux masculins en dépit du contrôle social. Ces expériences d’évasions restent marginales et exceptionnelles, le champagne en est le signe.

RÉFÉRENCES

Colette Andris, La femme qui boit, Gallimard, 1929 (réédition Gallimard, collection L’Imaginaire, 2023)

Sarah Bernhardt, Dans les nuages. Impressions d’une chaise, G. Charpentier, Editeur, 1878, lire en ligne

Colette, Claudine à Paris, Paul Ollendorff, 1901, lire en ligne

Colette, La Vagabonde, Paul Ollendorff, 1910, lire en ligne

Guy de Maupassant, Une vie, Paul Ollendorff, 1883, lire en ligne

Guy de Maupassant, Bel-Ami, Paul Ollendorff, 1885, lire en ligne

Guy de Maupassant, « Au bois », édité dans Le Horla, Paul Ollendorff, 1887, lire en ligne

Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, 1998

Marcel Proust, Albertine disparue, Gallimard, 1925, lire en ligne

Jean Renoir, Les cahiers du capitaine Georges, Gallimard, 1966 (réédition Gallimard, collection Folio, 1994)