Comment réaliser un film à partir d’une série de sketchs dessinés ? Les adaptations cinématographiques de BD d’aventures sont-elles plus fidèles à l’esprit des albums d’origine ? Et qu’en est-il du champagne ? Est-il plus cinégénique que bdgénique ? Voilà quelques-unes des questions que nous abordons dans ce second article que nous consacrons aux adaptations par le 7e art des œuvres du 9e art. En nous intéressant aux représentations de l’effervescence, c’est la spécificité des deux médias que nous interrogeons. Pour le dire simplement, ça ne pétille pas de la même manière selon que l’image est fixe et statique, qu’elle joue avec les cadres spatiaux, ou mouvante et fluide, intégrant des temporalités plus ou moins longues.

Dans cet article, nous avons restreint notre analyse aux bandes dessinées européennes. Nous n’évoquons ici ni les comics américains, ni même le traitement hollywoodien de la BD, qui feront l’objet d’un prochain article. En revanche, nous abordons différentes manières de transposer la littérature graphique à l’écran : le travail d’Agnès Obadia lorsqu’elle se penche sur Joséphine de Pénélope Bagieu, celui, blockbusterisé, de Luc Besson qui s’attaque à deux grands classiques de la BD, Adèle Blanc-Sec et Valérian et Laureline, ou à l’inverse l’approche incroyablement pop de Modesty Blaise par Joseph Losey et celle, quelques décennies plus tard, d’une ironie toute britannique, de Stephen Frears lorsqu’il adapte Tamara Drewe de Posy Simmonds.

Mille nuances de bulles…

De la maturité du 9e art

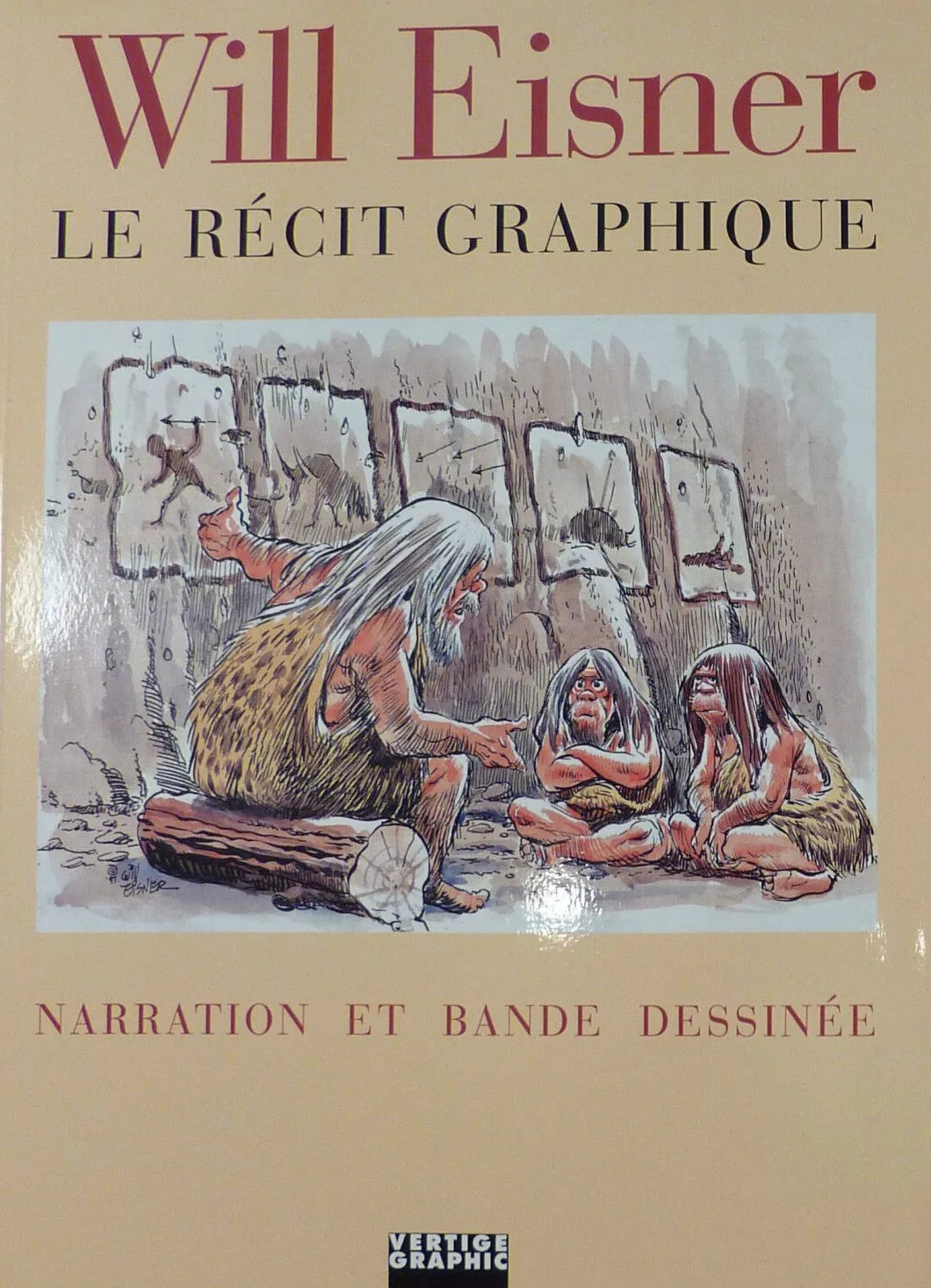

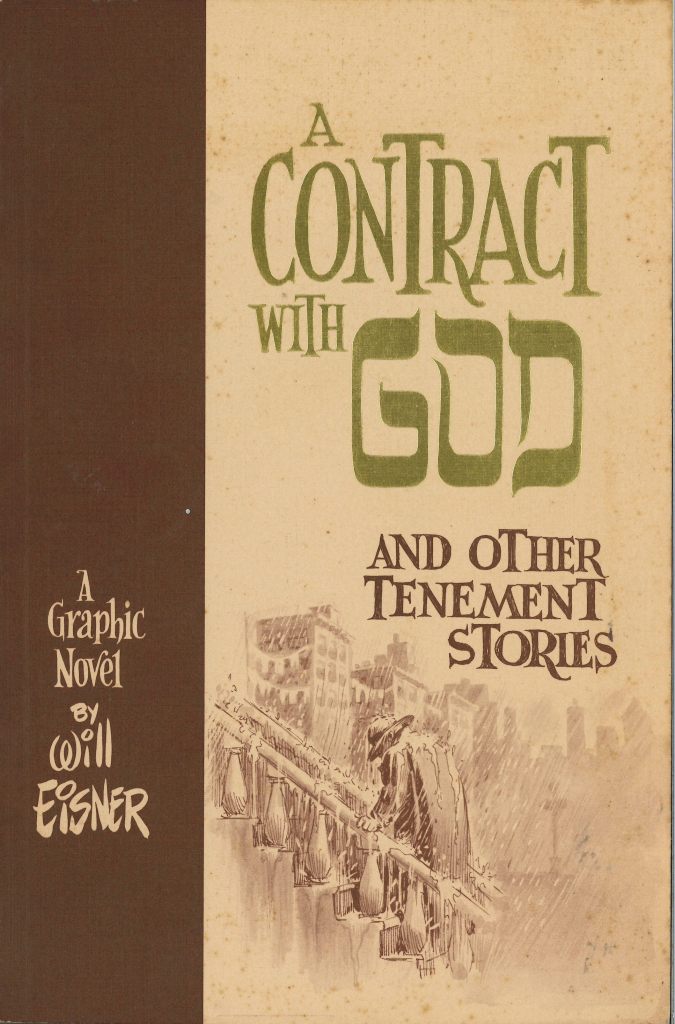

Depuis son émergence au milieu du 19e siècle, la bande dessinée n’a cessé de se diversifier tant d’un point de vue visuel que narratif. C’est ce que constatait d’ailleurs Will Eisner (1917-2005), l’un des auteurs américains de BD les plus importants, et les plus innovants, du 20e siècle, lorsqu’il s’interrogeait sur la nature de ce cette forme d’expression qu’il qualifiait d’« art séquentiel ». Évoquant la BD américaine, il notait que les œuvres récentes avaient su, par rapport à celles publiée dans les années 1930, franchir un cap à la fois visuel, scénaristique et intellectuel.

Dans Le Récit graphique. Narration et bande dessinée, il écrit : « Depuis la fin des années 60, la Bande Dessinée a développé des prétentions littéraires. Cette tendance a été initiée par les mouvements de dessinateurs et de scénaristes underground qui surfaient sur le développement des librairies spécialisées, qui ont facilité l’accès à un plus large éventail de lecteurs. Ainsi cet art a-t-il commencé à mûrir. Enfin, la Bande Dessinée s’est penchée sur des sujets considérés jusque-là comme l’apanage de l’écrit, du théâtre ou du cinéma. L’autobiographie, l’engagement social, les relations humaines basées sur une description réaliste et les sujets historiques comptent parmi les thématiques sur lesquelles la Bande Dessinée s’est ouverte. Les romans graphiques portant sur des sujets « adultes » ont proliféré. L’âge moyen du lectorat a augmenté. Un nouveau marché s’est développé pour l’innovation et les sujets sérieux. En conséquence de ces changements la Bande Dessinée a attiré des créateurs plus subtils qui ont à leur tour élevé le niveau. »

A droite, Will Eisner avec une publicité pour un magasin de bandes dessinées à Toronto en 1988

Nous nous intéresserons ici essentiellement à la BD européenne et aux œuvres ayant fait l’objet d’une adaptation cinématographique. Pour autant, l’analyse d’Eisner semble tout à fait s’adapter au contexte de la création européenne. On peut dire que la BD (dans ses thèmes et son public) y devient adulte à partir des années 1960 et surtout 1970.

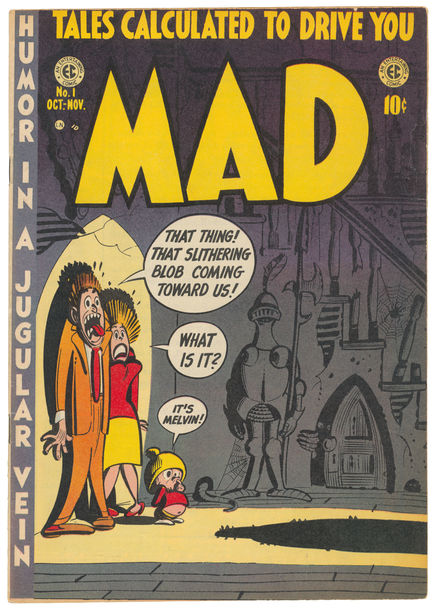

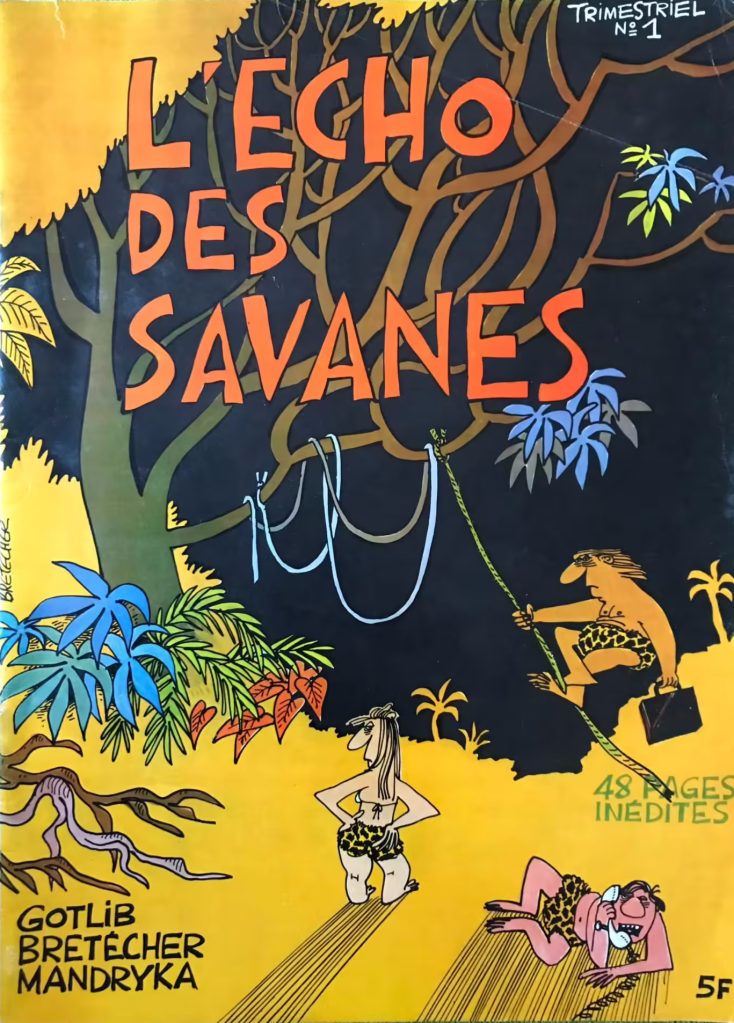

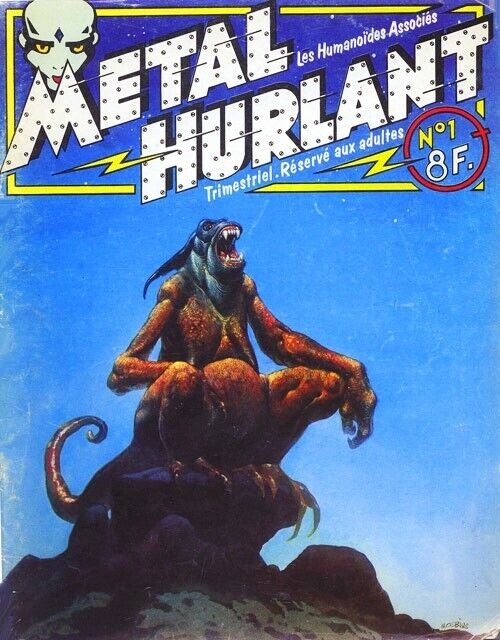

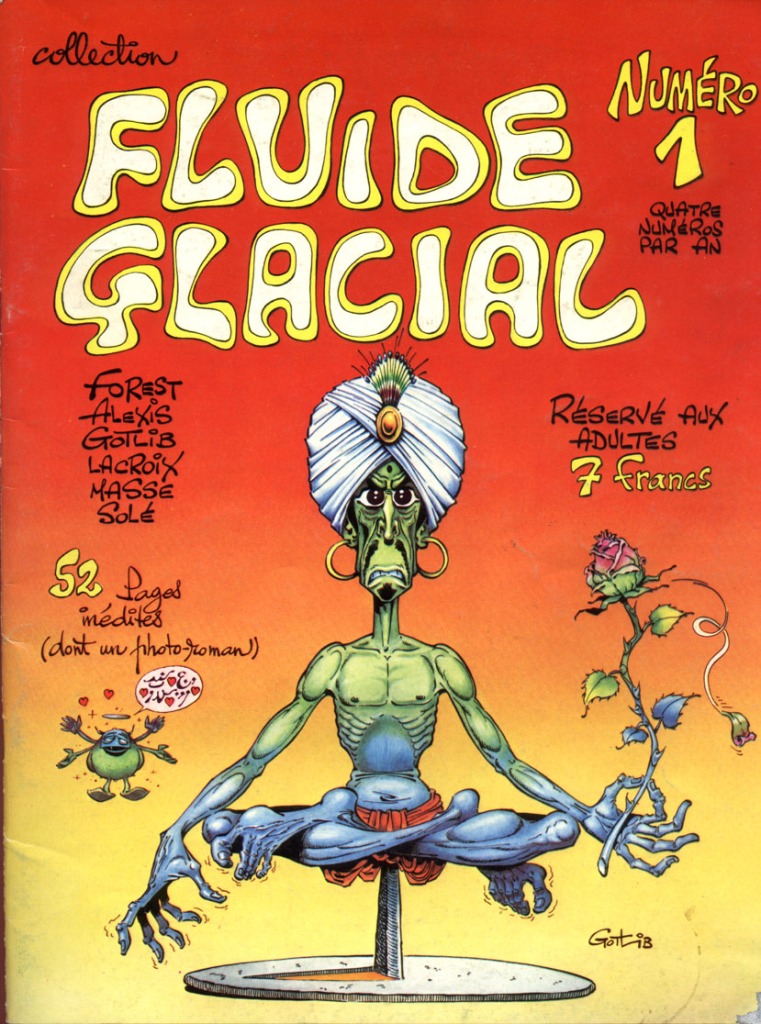

Le magazine Pilote est fondé en 1959. Sous-titré initialement « Le grand magazine illustré des jeunes », il se démarque des journaux comme Spirou ou Tintin en s’adressant à un public un peu plus âgé, celui des adolescents. À peine un an après, en septembre 1960, naissait Hara-Kiri, « journal bête et méchant ». Moins un journal de BD que Pilote, ce mensuel satirique dans lequel la caricature jouait un rôle majeur, et qui fut l’ancêtre de Charlie Hebdo, contribua néanmoins à l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs et de dessinateurs de BD parmi lesquels on peut citer Fred, Reiser, Moebius, ou encore Vuillemin. Puis dans les années 1970, surgirent tour à tour plusieurs magazines importants. En 1972, L’Écho des savanes fut fondé par Claire Bretécher, Marcel Gotlib et Nikita Mandryka, transfuges de Pilote. Au début de l’année 1975, Métal hurlant était lancé par Jean-Pierre Dionnet (passé par Pilote et L’Écho des savanes), avec la collaboration de Phillipe Druillet (ex-Pilote) et Moebius (ex-Pilote et Écho des savanes). Toujours en 1975, le 1er avril (ça ne s’invente pas !), Fluide Glacial voyait le jour, initié par Gotlib qui avait quitté L’Écho de savanes, Alexis et Jacques Diament. Il s’inspirait notamment de Mad, un des premiers magazines de BD « adulte » ou du moins « ados » lancé aux USA en 1952 par Harvey Kurtzman. Enfin, en 1978 paraissait A suivre, une publication un peu différente qui mettait en avant la qualité d’auteur et faisait naitre une BD qui tendit en partie vers le roman graphique. On y trouvait des récits signés Tardi, Milo Manara, Hugo Pratt ou encore, parmi tant d’autres, Schuiten et Peeters.

Avec cette diversification des publications, la BD a gagné en maturité, tant par les thèmes abordés, les types dessins qu’elle a permis, que par le public auquel elle s’est adressée et dont les demandes étaient, aussi, plus exigeantes.

Petite typologie des bandes dessinées

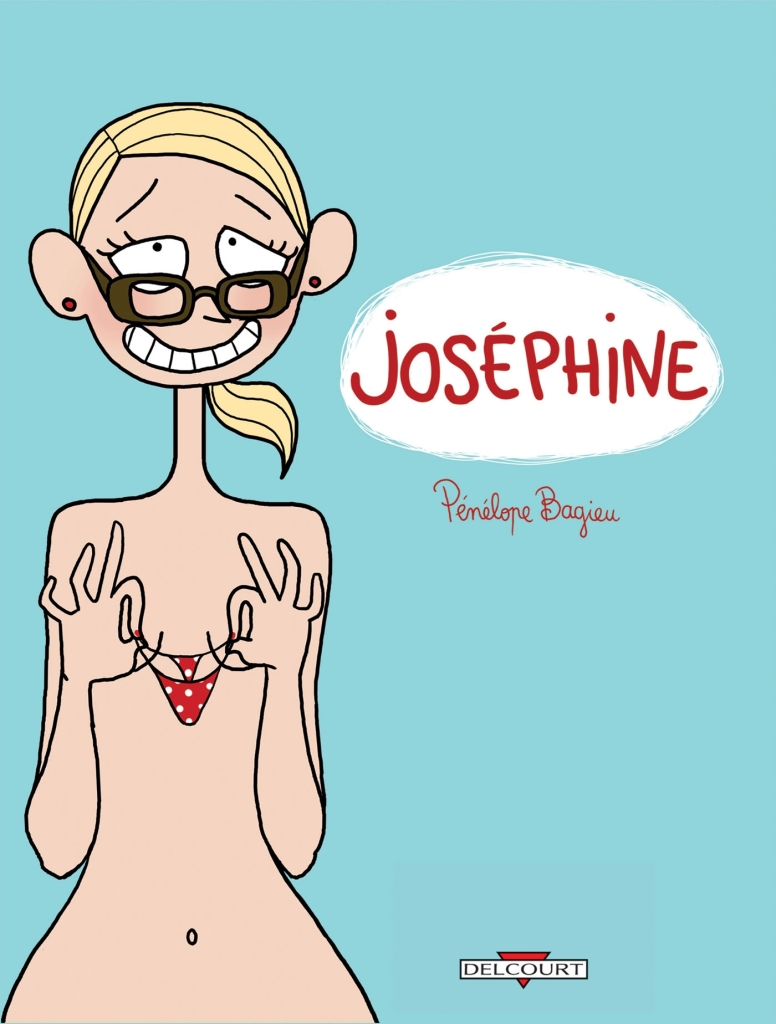

Pour autant, cette évolution vers des formes d’expression plus matures se fit par adjonction, et non par reniement de ses origines. Dans les formes narratives de la BD aujourd’hui, on s’aperçoit par exemple qu’on trouve toujours des œuvres utilisant des types de narrations qui étaient celles de la grande majorité de la littérature graphique des débuts : des sketchs assez courts, la plupart du temps amusants, certains étant burlesques voire exceptionnellement irrévérencieux, quand d’autres assumaient un côté plus moralisateur, ou du moins éducatif, sur une ou plusieurs pages de journaux, parfois moins, avec pour but essentiel de distraire un lectorat souvent jeune, mais pas exclusivement. Ces planches, d’une page ou deux, qui mettaient en scène souvent un personnage ou un groupe qu’on suivaient de gag en gag, et de semaine en semaine, trouvent encore aujourd’hui leurs publics, séduisant toujours des jeunes lecteurs, enfants ou adolescents, mais attirant de plus en plus un lectorat adulte. Il suffit pour s’en convaincre d’évoquer pêle-mêle, pour les plus jeunes publics, L’Élève Ducobu de Zidrou et Godi ou encore Les Profs, BD initialement signée Erroc et Pica, toutes les deux publiées dans Le journal de Mickey, et pour les adultes, Joséphine de Pénélope Bagieu, publiée à l’origine par le magazine Femina.

Dans le même temps, le 9e art nous a habitué à des œuvres qu’on peut qualifier d’épiques, à l’occasion desquelles nous suivons les aventures d’un – ou de plusieurs – héros, album après album. L’histoire se déploie sur 20 à 80 planches. Dans la BD belge, on pense aux personnages de Tintin et Milou, créés en 1929 par Hergé, dont on suit les péripéties autour du monde, ou à Spirou créé par Rob Vel, en 1938, puis repris par d’autres dessinateurs et scénaristes. Par la suite, on trouva tout type d’aventures et d’aventuriers, plongés dans une multitude d’univers visuels et narratifs, cette forme de BD étant l’occasion pour les auteurs de visiter ou revisiter la plupart des genres littéraires ou cinématographiques, avec plus ou moins d’humour et de sérieux à chaque fois : polar, péplum, western, science-fiction, comédie, etc. Mentionnons ici, Asterix, Lucky Luke, Blueberry, Valérian et Laureline, Adèle Blanc-Sec, Modesty Blaise, Corto Maltèse ou encore Les Bidochons, pour n’en citer que quelques-uns qui ont inspiré le 7e art.

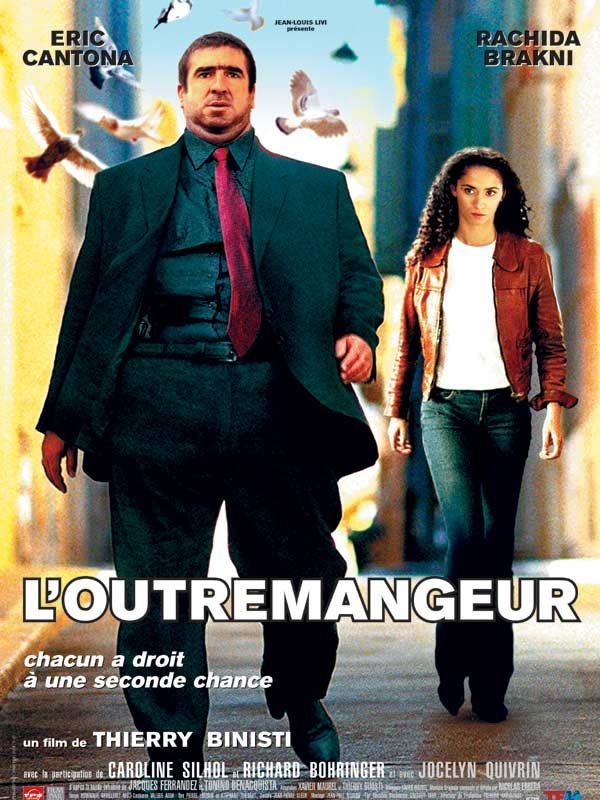

A droite, couverture du numéro 33 du Journal de Spirou du 14 aout 1941

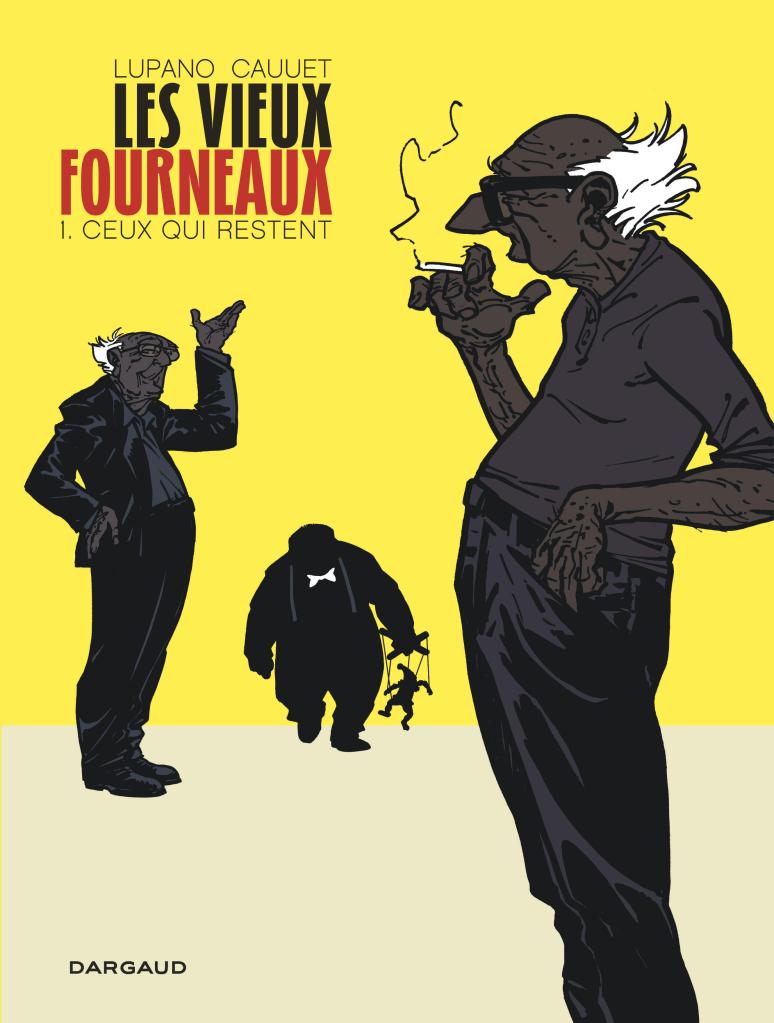

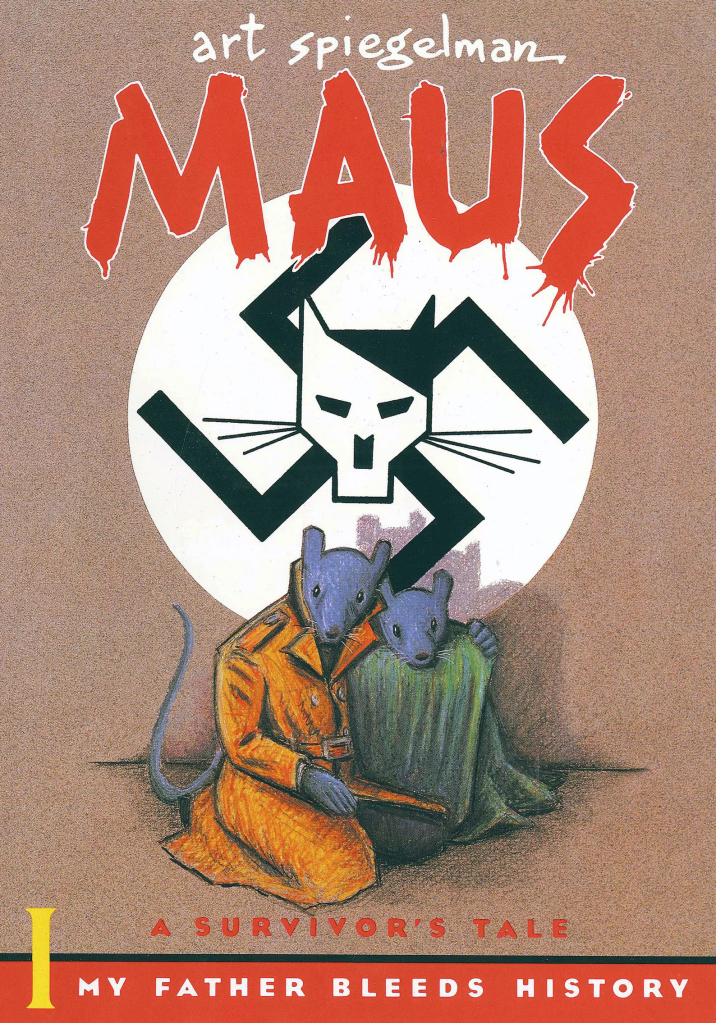

On pourrait aussi évoquer Les Vieux Fourneaux, sept albums signés Wilfrid Lupano (scénario) et Paul Cauuet (dessin), qui narrent principalement les histoires de trois septuagénaires, Mimile, Antoine, Pierrot, et de Sophie, la petite fille d’Antoine. Pourtant, cette BD semble se tenir à mi-chemin entre les séries d’aventures que nous venons d’évoquer, dont elle partage certains des codes picaresques, et « le roman graphique », un genre de BD plus récent, initié aux USA dans les années 1970 avec des auteurs comme Will Eisner (A Contract With God, 1978) ou encore Art Spiegelman (avec la série Maus). Même si le genre « roman graphique » est assez large, et somme toute mal défini, on peut considérer qu’il caractérise des BD plus sérieuses, des fictions qui mettent en scène des situations dramatiques, ou qui abordent des sujets historiques, sociétaux ou sociaux, en développant une vision engagée, des scénarios qui s’appuient sur des personnages aux psychologies plus complexes. Tout cela n’empêchant pas ces œuvres de contenir des moments de légèreté ; certaines, d’être ironiques et d’autres, simplement drôles. Citons parmi les romans graphiques portés à l’écran, avec plus ou moins de libertés, et sur lesquels nous reviendrons : L’Outremangeur (1998) de Jacques Ferrandez (dessin) et Tonino Benacquista (scénario), Quai d’Orsay (2010 et 2011) de Christophe Blain (dessin) et Abel Lanzac (scénario), ou encore Gemma Bovery (1997-1999) et Tamara Drewe (2007) de l’autrice britannique Posy Simmonds.

Si les trois modes de narration que nous avons distingués n’épuisent pas le champ de la BD contemporaine – on trouve des essais graphiques, des biographies, des BD documentaires, des BD éducatives, etc. –, ils forment une typologie qui décrit assez bien les différentes manières de mettre en scènes, en images fixes et séquencées, des fictions plus ou moins longues et plus ou moins ambitieuses.

Qu’en est-il maintenant de leurs adaptations cinématographiques ? Comment adapte-t-on une BD à sketch et un roman graphique ? En outre, si nous observons les BD et les films qui en sont tirés, à travers une bulle de champagne, les questions sont tout aussi nombreuses. Le champagne joue-t-il un rôle différent selon les types de narration ? Apparaitra-t-il de la même manière dans les films et les BD ? Comment sera-t-il mis en scène ? Pourquoi dans certaines BD est-il absent quand il est omniprésent dans les adaptations cinématographiques ? Et l’inverse se produit-il ?…

Champagne et sketch : un cocktail cinégénique

Reprenons notre typologie en débutant par les BD à sketchs adaptées au cinéma. Pour les scénaristes et réalisateurs, l’enjeu est de parvenir à passer d’un ensemble de gags courts, et parfois très courts, qui se succèdent, sans être liés les uns aux autres, à une histoire cohérente et continue, qui peut contenir de nombreux gags sans en être jamais qu’une simple collection. La tâche est compliquée, et force est de constater que la plupart des résultats sont décevants, les films étant rejeté tout autant par les amateurs de la BD qui n’y retrouvent pas l’esprit que par les cinéphiles.

De ce point de vue, les exemples les plus marquants concernent le personnage de Gaston Lagaffe : Fais gaffe à la gaffe ! (1981), réalisé par Paul Boujenah et Gaston Lagaffe (2018), réalisé par Pierre-François Martin-Laval. Dans les deux cas, le résultat ne fut jamais à la hauteur des BD d’André Franquin. Celui-ci d’ailleurs pensait que sa BD n’était pas transposable à l’écran : « je crois qu’il y a dans un dessin des choses qu’on ne pourra jamais retrouver dans une photo de cinéma ». Mais plus encore, il s’interrogeait sur la possibilité même d’imaginer une histoire plus longue dont Gaston serait le personnage principal : « Peut-on mettre dans une histoire d’aventures un personnage qui a été conçu pour le mini-espace d’une planche à gags ? » Ainsi, tout en étant en contact avec l’équipe du premier film, pour laquelle il disait avoir beaucoup de sympathie, il refusa de lui céder les droits sur son personnage, ce qui eut pour effet que bien que très largement identifié à Gaston, le protagoniste n’eut pour prénom… que la lettre G !

En bas, André Franquin chez lui en juillet 1985, Photo John Schults / saif images

Quant au second film, réalisé avec l’accord des ayants droits et s’appuyant donc plus directement sur l’univers et les personnages imaginés par Franquin, il fut un véritable échec, qualifié même de « désastre » par sa fille.

Qu’en est-il du champagne ? Chez Franquin, il est assez discret. Sur les 913 planches de Gaston, moins d’une dizaine comporte une forme d’effervescence. Dans la plupart des cas, une bouteille de champagne est débouchée pour célébrer un évènement, à peine quelques minutes avant que Gaston ne soit à l’origine d’une gaffe qui, bien entendu, va gâcher la petite fête. Une évocation un peu différente du champagne mérite néanmoins d’être citée. Elle apparait au début de l’album Le géant de la gaffe (1972). Ayant inventé un alcotest grand comme une cigarette, Gaston souhaite le tester et se met à boire. Après avoir descendu plusieurs verres d’alcools forts, whisky, cognac et gin, déjà passablement saoul il improvise alors des cocktails à l’occasion desquels il s’exclame : « Marrant les cocktails… le Pernod fils rencontre l’Amer Picon HiHiHi ! … et la Veuve Clicquot va voir son Sherry OAAH ! » Évidemment, « pour changer » commentait ironiquement Franquin, l’expérience tourne mal…

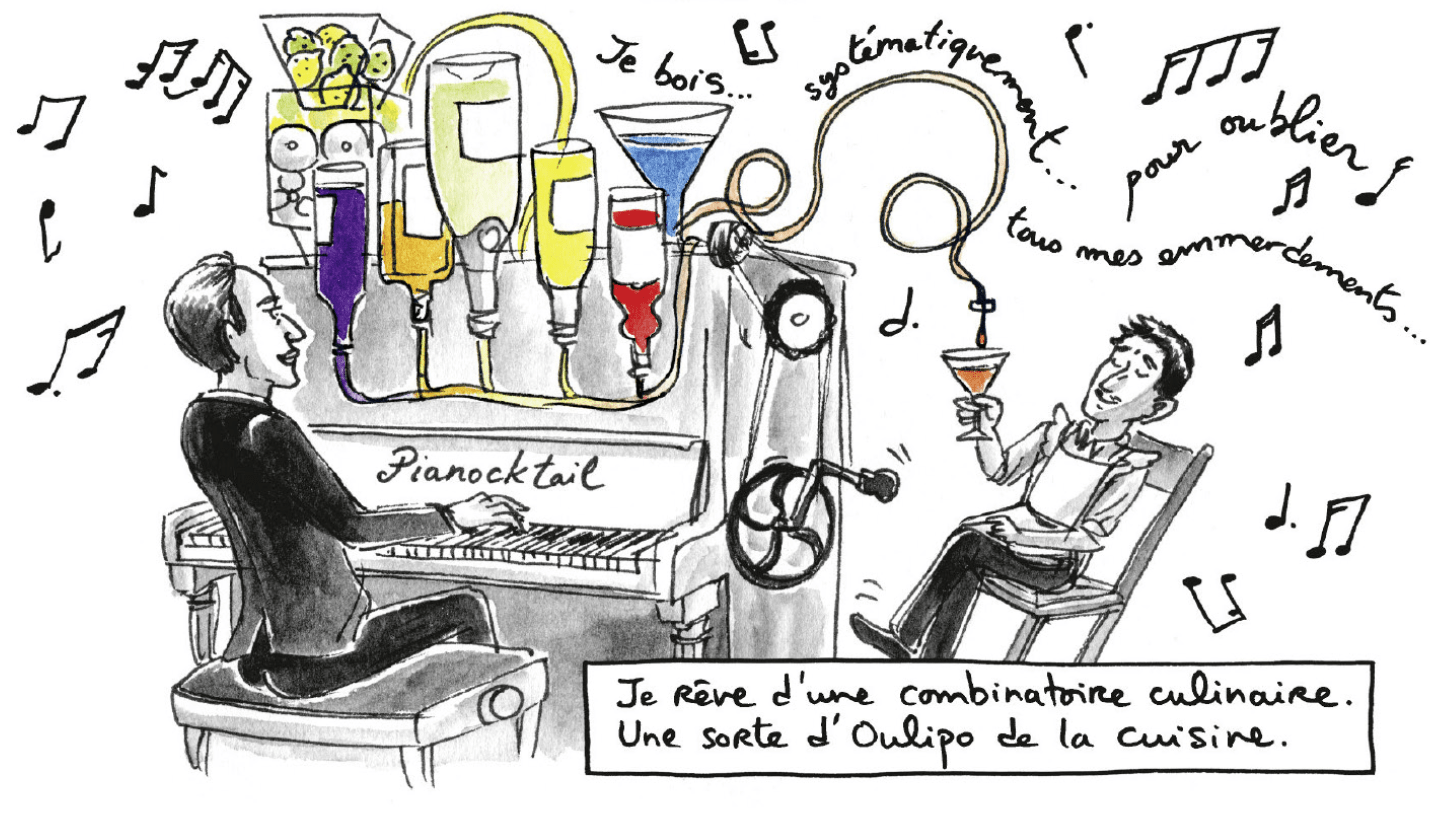

Dans les films, le champagne est également présent, sans obtenir de véritable rôle. Comme dans les BD, finalement, il est servi à chaque fois quelques minutes avant une énième catastrophe initiée par G ou Gaston. C’est un champagne très peu créatif, même dans Fais gaffe à la gaffe ! où G avait pourtant inventé une sorte de machine à remplir automatiquement des verres. Mais les scénaristes et le réalisateur ne sont pas parvenu à en exploiter le potentiel visuel et narratifs. On est, hélas, bien loin du pianocktail d’un Boris Vian…

A droite, Pianocktail, vignette extraite de l’album Comme un chef (2018), dessiné par Aurélia Aurita, dans lequel le scénariste Benoit Peeters raconte sa tentative de devenir cuisinier à domicile. Il y explique qu’il aimait autant la cuisine que la littérature.

Quoi qu’il en soit, on peut noter que le champagne reste souvent bien plus cinégénique que bdgénique. Même quand il n’est cantonné qu’à de la figuration ou, du moins, que sa fonction narrative est limitée, il est souvent plus présent dans les adaptations des BD à sketchs que dans les BD elles-mêmes.

C’est le cas, par exemple, dans Les Profs (2013) et Les Profs 2 (2015), réalisés par Pierre-François Martin-Laval où, sans jouer un rôle essentiel, il apparait à des moments de bascule des histoires, quand il brille plutôt par son absence dans les albums d’Erroc et Pica, réduit tout au plus au rang d’accessoire. C’est encore plus vrai dans L’Élève Ducobu (2011), réalisé par Philippe de Chauveron, où il est mis en scène dans une séquence totalement absente dans la BD : lorsque Gustave Latouche, le professeur de Ducobu (interprété par Elie Semoun), pour séduire, avec une certaine maladresse, Ghislaine Rateau, la professeure de musique (interprétée par Joséphine de Meaux), ouvre une bouteille de Cordon Rouge. Or, c’est pour les besoins du film que fut créé le personnage de Ghislaine Rateau. Sans elle, point de scène de séduction, et pas de champagne !

Mais c’est certainement avec la comédie Joséphine (2013), réalisée par Agnès Obadia, qu’on perçoit le mieux ce qui sépare les BD à sketchs de leurs transpositions en longs métrages, ainsi que l’importance cinématographique que peut prendre le champagne. Dans les vignettes signées Pénélope Bagieu, le roi des vins est peu présent, souvent cantonné à une fonction décorative ou à un rôle accessoire. On aperçoit une bouteille ici, quelques flutes là mais de l’essentiel des histoires, l’effervescence est presque toujours absente ! À l’inverse, dans le film d’Agnès Obadia, le champagne coule à flot, et surtout, il apparait à des moments importants de l’histoire.

Pour comprendre cette omniprésence des bulles, peut-être faut-il revenir à l’origine du film.

Au départ, ce n’est pas la réalisatrice qui en fut l’initiatrice puisqu’elle avoua ne pas connaitre la BD, mais un producteur d’UGC, Romain Rojtman, un spécialiste des adaptations de bandes dessinées au cinéma, ayant produit en 2011, L’élève Ducobu, en 2012 Les vacances de Ducobu, en 2013 Les profs (il va poursuivre avec en 2015, Les Profs 2, en 2016 Joséphine s’arrondit, en 2018 Gaston Lagaffe, en 2020 Ducubo 3, et en 2022 Ducobu Président). S’il proposa le projet à Agnès Obadia, c’était sans doute parce qu’elle-même avait imaginé un personnage féminin, Romaine, dont elle avait tourné plusieurs épisodes de la vie : trois courts-métrages, puis deux longs-métrages, Romaine (1997) et Romaine par moins 30 (2009). Dans ce dernier, Sandrine Kiberlain campe le personnage titre, une trentenaire qui se cherche, a du mal à s’assumer et se retrouve seule à Noël au Québec, abandonnée par son compagnon, auquel, il est vrai, dans un moment de panique totalement imaginaire, elle a fait part de ses rancœurs et de ses incertitudes quant aux sentiments qui les lient. Or, Joséphine est également une trentenaire un peu perdue dans la vie. Célibataire, vivant avec son chat, entourée de ses amis, elle cherche le grand amour, et également à se réaliser, sans savoir toujours au juste vraiment ce qu’elle veut, mais en s’y prenant presque systématiquement mal. Chez les deux personnages, on retrouvait la recherche d’une identité et d’un bonheur toujours fuyants. Néanmoins, les deux jeunes femmes sont très différentes. Quand Romaine est lunaire, Joséphine est gaffeuse, quand la première pâtit de sa trop grande sincérité et de ses phobies, la seconde se laisse piéger par ses propres mensonges et par son conformisme. En conséquence, les films sont forcément différents. Le premier fonctionne comme une sorte de road-movie, instrospectif, poétique et absurde, le second est construit comme une comédie légère et romantique, « girly », « à la manière de Bridget Jones » selon la réalisatrice. « Ce projet était une commande, explique-t-elle, qui m’a été proposée par un producteur chez UGC. Pour tout dire, seule je ne m’y serai jamais intéressée. Le casting principal était aussi le choix du producteur. A partir de là, mon rôle était de dessiner la silhouette du personnage principal du film en étant le plus fidèle à celui de la BD, dans un genre « glamour » et attachant. Il fallait créer un univers visuel très « comédie romantique » proche aussi de l’univers stylisé de la BD. »

A droite, Agnès Obadia et Sandrine Kiberlain, photo DDM, archives Michel Labonne

C’est là qu’entre en jeu, le champagne.

« Le champagne fait aussi partie des codes « Sexy » de la comédie romantique, ajoute la cinéaste. La trentenaire esseulée qui lève le coude seule, en famille ou avec ses potes, oui, mais au champagne, car les bulles ont un petit quelque chose de plus festif, plus léger, plus élégant, plus joyeux et plus glamour que n’importe quel autre alcool. »

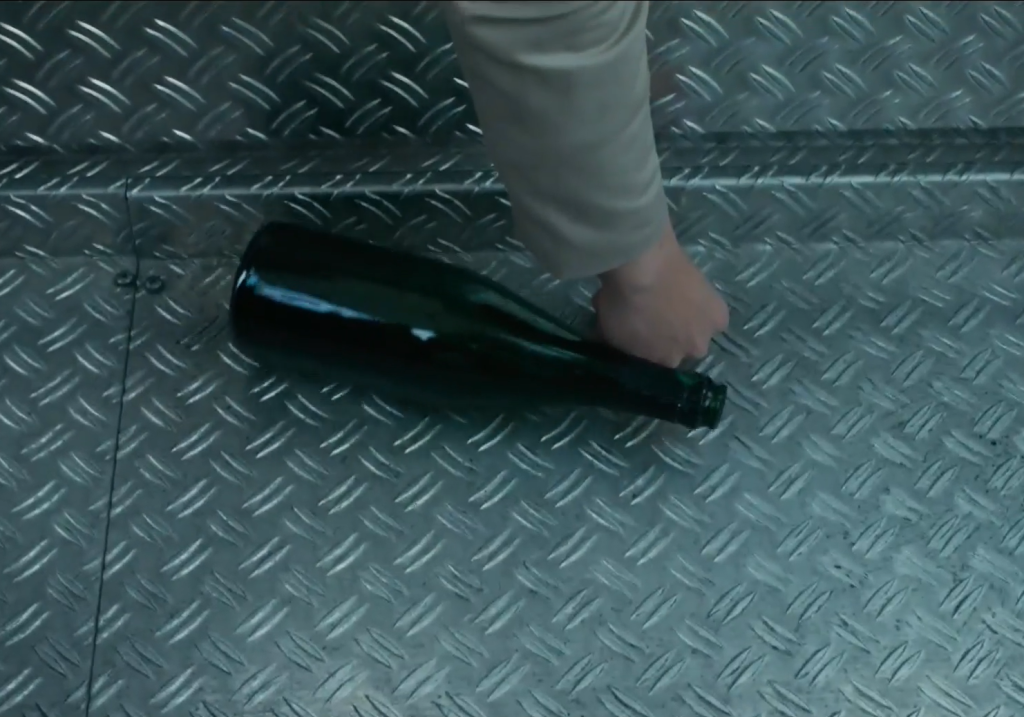

Mais plus qu’une simple boisson festive, le champagne fonctionne dans deux scènes, notamment, comme un révélateur particulièrement pétillant de la personnalité de Joséphine. Dans la première, une bouteille à la main, nue sous son imperméable, elle se rend à l’improviste chez son amant pour découvrir qu’il est en fait déjà en couple et père d’un petit garçon. Se sentant trahie, inconsolable, elle erre le soir dans les rues de Paris et voulant faire un tour dans la grande roue de la place de la Concorde, s’y fait malencontreusement enfermer toute la nuit, oubliée par le forain. Le champagne souligne avec humour le pathétique de la situation et le désespoir d’une Joséphine qui échoue, une fois de plus, à trouver l’amour et termine la soirée seule, dans une cabine de manège, abandonnée de tous, à vider une bouteille à la symbolique si romantique. La seconde scène se déroule le lendemain. Lors d’une réunion de famille, après avoir descendu plusieurs flutes de Lanson, en avoir même brisée une, un peu éméchée donc, se sentant en situation d’échec, pour impressionner ses parents et voler la vedette à sa sœur, elle annonce son futur mariage avec un médecin brésilien totalement inventé et fantasmé. Ici, l’ambiance effervescente renforce le ridicule d’un mensonge dont on devine qu’il va se révéler un véritable piège, tout en dévoilant un trait de la personnalité de l’héroïne qui est de vouloir à tout prix être au centre de l’attention.

Dans les trois premières, Marilou Berry (Joséphine) vient d’apprendre que son amant est marié et papa, elle repart avec sa bouteille de champagne et finit par la boire, seule, enfermée dans une cabine en haut de la Grande Roue à Paris. Dans les trois suivantes, elle annonce, lors d’un déjeuner familial, qu’elle part au Brésil épouser un chirurgien esthétique.

Ces deux séquences, et cet usage du champagne, sont typiquement cinématographiques. Elles sont d’ailleurs pour la plupart absentes des BD, et pour l’une d’entre elles, esquissée, celle où Joséphine rejoint son amant, juste vêtue d’un imperméable. Mais, chez Pénélope Bagieu, elle n’a avec elle aucune bouteille de champagne et ne termine pas la nuit seule à la boire en pleurant ! Car, l’espace de la BD, surtout quand il est réduit à quelques vignettes, n’est pas le temps du film qui peut s’allonger et produire des effets humoristiques autant qu’émouvants en s’appuyant sur des objets ou des produits symboliquement forts.

Épique effervescence

Qu’en est-il maintenant des BD d’aventure ? Les histoires étant plus longues, les scénarios sont plus construits et les ressorts, pas forcément comiques. Les adaptations au cinéma seront-elles pour autant plus conformes aux BD d’origine ?

Les choses apparaissent plus complexes qu’on pourrait d’abord le croire. Et à bien des égards, l’adaptation d’une BD d’aventure n’est pas toujours si éloignée de celle d’une BD à sketchs.

Par exemple dans Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (2010) et Valérian et la Cité des mille planètes (2017), réalisés par Luc Besson, le travail du cinéaste, et des scénaristes, a bien sûr consisté à s’appuyer sur des histoires en partie déjà écrites et dessinées par Jacques Tardi dans le premier cas, par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières dans le second, mais en les modifiant en ajoutant de nouvelles séquences, en mélangeant plusieurs albums de la série, en inventant de nouveaux personnages, en minimisant la présence d’un protagoniste, ou au contraire en développant sa psychologie et en le mettant davantage en scène. L’essentiel est de parvenir à retrouver l’esprit des BD d’origine, et pour cela de réussir à transposer les caractères principaux, physiques si possible, mais surtout psychologiques et comportementaux des protagonistes. Il doit donc à la fois y avoir de la continuité et de la différence. C’est d’ailleurs ce qu’avaient perçu les créateurs de Valérian. « On passe dans un univers totalement nouveau par rapport à celui de la bande dessinée. Au fond, ce que j’ai aimé, c’est tout ce qui n’était pas dans la BD et tout ce à quoi je n’avais pas pensé. », remarquait le scénariste Pierre Christin, quand Jean-Claude Mézières, le dessinateur, précisait « J’ai retrouvé mes personnages et ça n’a aucune espèce d’importance que la mèche de Valérian soit placée ici ou là dans le film. J’ai trouvé l’esprit de Valérian et Laureline parfaitement en adéquation avec ce qu’on essaie de raconter au fur et à mesure de nos aventures. »

En ce qui concerne le champagne, force est de constater qu’il a une plus grande présence dans les films. Dans Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, on en trouve au début alors qu’il n’y en a goutte dans les deux albums de Tardi sur lesquels s’appuie le film, Adèle et la Bête (1976) et Momies en folie (1978). Il n’y en a d’ailleurs quasiment jamais dans les autres albums des aventures d’Adèle Blanc-Sec. Dans Valérian et la Cité des mille planètes, on n’en voit qu’une demi-bouteille, mais elle a un certain rôle. Elle est d’une marque fictive, Chambella, et fonctionne comme la clé qui amadoue Bob le Pirate (interprété par Alain Chabat), un personnage délirant totalement inventé pour les besoins du film, qui permet à Laureline de se lancer à la poursuite de Valérian. La séquence non seulement est essentielle, puisque sans champagne il n’y a pas de poursuite, mais aussi totalement comique, avec un Alain Chabat en barbu hirsute et improbable… faisant tout simplement sauter le bouchon avec ses dents ! Une apparition effervescente tout à fait dans l’esprit des Valérian et Laureline, même si dans L’ambassadeur des ombres, l’album dont s’inspire librement le film, on en voit déjà une bouteille, mais seulement sur une vignette pour un rôle bien plus convenu.

Plus marquante encore, est la présence du champagne dans ce qui est certainement l’une des plus remarquables, et des plus libres, adaptations d’une série de BD à l’écran : Modesty Blaise (1966) de Joseph Losey. En réalisant ce film, extrêmement esthétisé, profondément influencé par l’ambiance et les couleurs des Swinging Sixties londoniennes, Losey pervertit l’imagerie viriliste qui triomphait à l’époque dans les films à la James Bond. Il proposa, non sans une bonne dose d’humour, une version parodique, féminine, voire féministe par certains aspects, mais surtout gay, des films d’espionnage. Pour cela, il chercha finalement moins à adapter la série de BD éponyme signée Jim Holdaway et Peter O’Donnell, qu’à s’emparer de leur héroïne, ainsi que de plusieurs personnages secondaires, qu’il redéfinit presque intégralement. Alors que les planches sont toutes en noir et blanc et pleines de sobriété, le film, très pop, ouvertement influencé même par l’Op Art, déborde de couleurs vives. Tout y est presque démesurément autre. Quant au champagne, totalement absent dans la BD, il s’impose comme une des boissons phares du film. Comme dans cette scène où Modesty Blaise (jouée par Monica Vitti) sert un verre de Veuve Clicquot à un agent britannique avec lequel elle est censée collaborer, dans lequel elle a placé un somnifère, clin d’œil volontairement inversé et amusé au From Russia with Love (Bons Baisers de Russie, 1963) de Terence Young. Le champagne est ici une des marques les plus visibles de l’effacement de l’univers graphique au profit d’un enracinement cinématographique.

On pourrait citer d’autres exemples de films plus pétillants que les séries dont ils sont issus : Les Bidochons (1996) de Serge Korber, L’Enquête corse (2004) d’Alain Berberian ou encore V for Vendetta (V pour Vendetta, 2005) de James McTeigue…

Parfois aussi, le champagne est présent de la même manière dans les BD et dans les films, mais les rôles qu’il y obtient sont plutôt anecdotiques, ou du moins très peu marquants. C’est le cas dans Le Nouveau Jean-Claude (2002), réalisé par Didier Tronchet, d’après la série des Jean-Claude Tergal dont il est l’auteur ; dans le Michel Vaillant (2003) de Louis-Pascal Couvelaire, qui s’inspire des albums de Jean Graton ; ou dans Largo Winch (2008) et Largo Winch 2 (2001) de Jérôme Salle, d’après les aventures du personnage inventé par Jean Van Hamme et dessiné par Philippe Francq.

Enfin, il arrive aussi que l’on trouve des BD où le champagne est susceptible d’avoir une certaine fonction visuelle mais surtout narrative, alors qu’il est totalement écarté des adaptations cinématographiques. Cela s’explique, notamment, par l’aspect sériel de ce type de BD. En effet, le champagne peut par exemple être attaché à des situations spécifiques ou à des personnages en particulier, qui reviennent régulièrement dans la narration et donc dans les albums.

Dans Les vieux fourneaux, un cycle de BD scénarisé par Wilfrid Lupano et dessiné par Paul Cauuet, on trouve une sorte de typologie presque politique et psychologique des alcools qui s’impose au fur et à mesure des sept albums. Au troquet, avec les copains et les voisins, c’est du pastis qui est bu, quand avec les camarades de lutte, ce sera davantage de la bière, et entre amis, du vin avec, si le dîner se prolonge, une petite poire pour terminer la soirée en beauté. Et le champagne ? Il est lié à la richesse, et donc présent dans plusieurs réceptions, mais surtout à l’amour et à la maternité. Dans le premier tome, avec ses copains septuagénaires, Antoine se remémore encore la soirée où sa femme lui a annoncé, une bouteille de champagne à la main, qu’elle était enceinte. Et c’est toujours du champagne que l’on aperçoit au tome 4, quand Sophie, la petite fille d’Antoine, révèle comment elle-même est tombée enceinte. En revanche, dans les deux films réalisés par Christophe Duthuron, Les Vieux Fourneaux (2014) et Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l’asile (2022), qui ont su transposer l’esprit « anar-écolo » des BD, la typologie des alcools, difficile à mettre en scène, même sur deux opus, et qui n’a peut-être plus, tout simplement, la même nécessité scénaristique, a disparu et avec elle, le champagne (tout au plus voit-on furtivement passer une bouteille dans le générique final du second film).

Romans graphiques, romans à bulles !

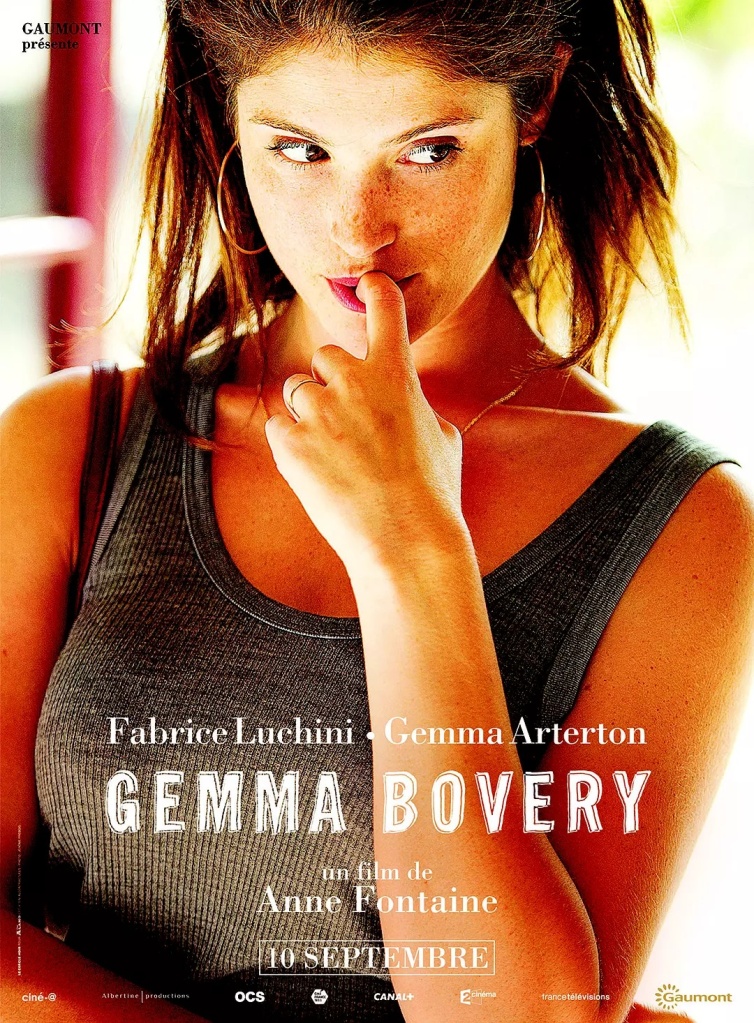

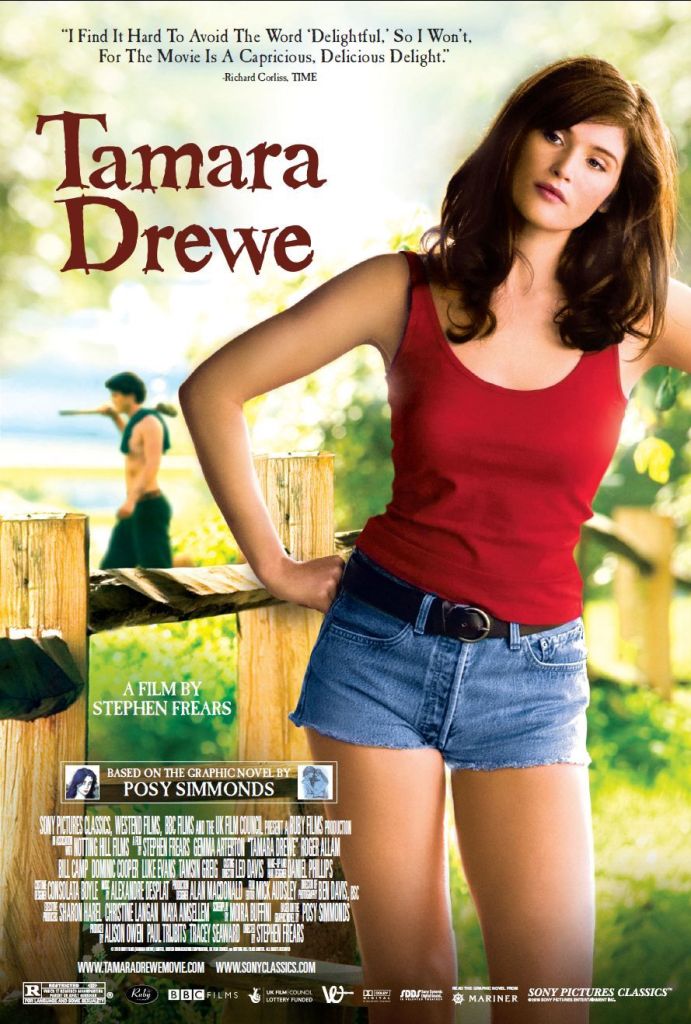

Abordons pour terminer, les adaptations cinématographiques des romans graphiques en nous focalisant sur quatre œuvres : L’Outremangeur (1998) de Tonino Benacquista (scénario) et Jacques Ferrandez (dessins), qui a donné en 2003 un film éponyme réalisé par Thierry Binisti ; Quai d’Orsay 1 et 2 (2010, 2011) de Christophe Blain (dessins) et Abel Lanzac (scénario), portés à l’écran par Bertrand Tavernier en 2013 ; et deux ouvrages signés de la Britannique Posy Simmonds : Gemma Bovery (1999), adapté par Anne Fontaine en 2014 et Tamara Drewe (2007), réalisé par Stephen Frears en 2010.

Ces quatre BD partagent certaines caractéristiques : ce sont des œuvres uniques, au sens où elles mettent en scène des protagonistes qui n’ont pas vocation à revenir dans d’autres histoires ; elles sont plutôt longues, l’une, Quai d’Orsay, s’étalant sur deux tomes ; elles se distinguent dans leur narration, des aventures ou des enquêtes menées rondement, pour aborder des sujets plus sérieux, plus intimistes ou plus dramatiques, même si cela se fait sous l’angle de la comédie. La manière dont les films les transcrivent est assez différente des manières d’aborder les autres formes de BD. Ainsi n’est-il pas possible, par exemple, pour les scénaristes et réalisateurs d’aller piocher une scène ou une situation dans d’autres albums. En un sens, adapter un roman graphique, finalement, revient à adapter n’importe quelle autre œuvre littéraire, à ceci près que les dessins jouent un rôle et influent sur la réalisation ! C’est ce que souligne très bien Posy Simmonds à propos du Tamara Drewe de Stephen Frears : « Au début, j’ai trouvé que ce n’était pas du tout une retranscription de mon livre ; mais je pense et j’ai toujours pensé qu’un film est une œuvre à part entière. Je crois que visuellement, le film est très proche de mes dessins, et Stephen Frears a bien compris la façon dont je décrivais le milieu des écrivains. Il a été fidèle à mon livre, mais il a fait son truc aussi : c’est plus une comédie que mon livre, qui a un côté sombre issu de Thomas Hardy. Mais je suis contente, parce qu’à Cannes, il y avait des gens qui disaient : Dans cette époque si triste, il faut rire ! »

À ce titre, les cinéastes bénéficient d’une grande liberté quant à la manière d’interpréter l’œuvre d’origine et de la transposer. Et c’est ce que l’on remarque dans le traitement qui est fait du champagne. Contrairement à ce que l’on a pu remarquer pour les films tirés d’autres formes de BD, le champagne est davantage présent dans les romans graphiques que dans les films.

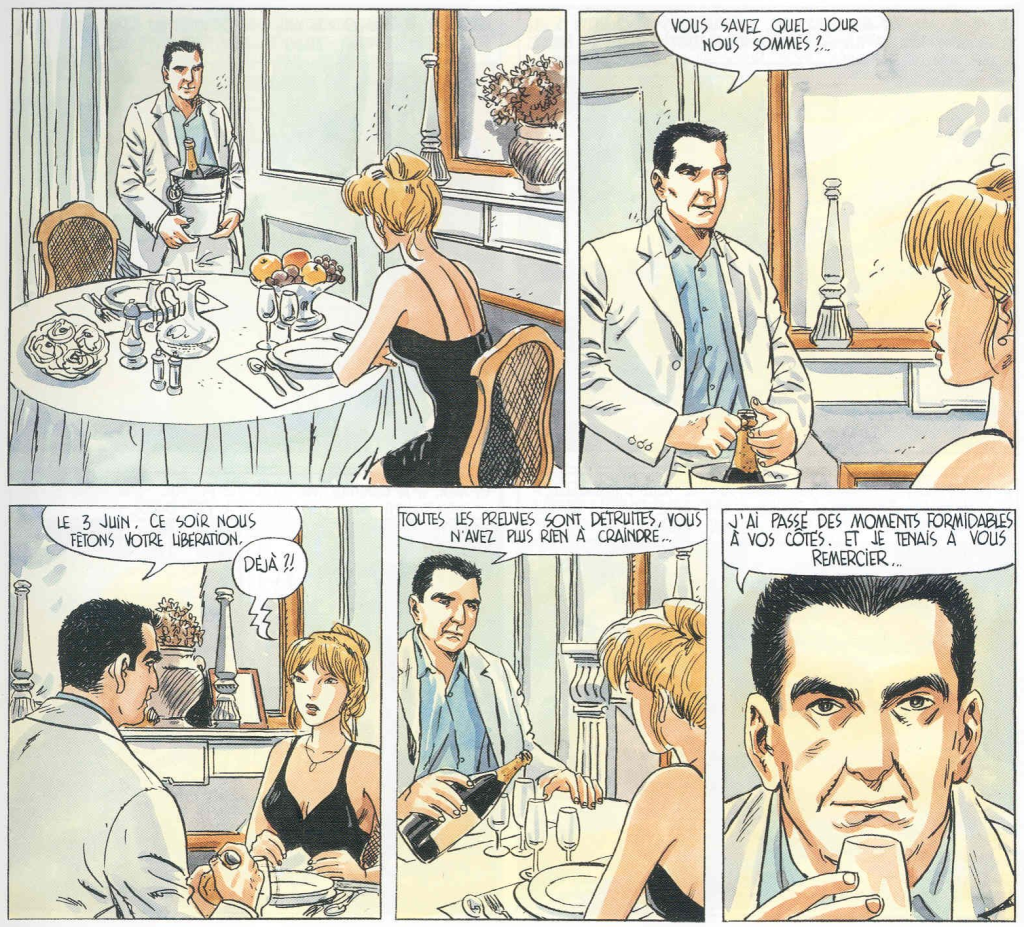

Cela peut s’expliquer par la tonalité donnée au film. L’Outremangeur de Thierry Binisty est une interprétation très noire de la BD, y compris visuellement, dans les tonalités, où le dégout parait prendre le pas sur l’espoir et la salvation. Cela donne un univers, un peu lourd et outrageusement malsain, dans lequel le champagne, pourtant bien présent dans le roman graphique, n’aurait pas pu trouver sa place. Plus étonnant, peut-être, est son absence dans le Gemma Bovery d’Anne Fontaine. Sans doute parce qu’il n’était tout simplement pas nécessaire et que la réalisatrice avait jugé, avec son scénariste, Pascal Bonitzer, qu’il n’aurait rien apporté de plus à la narration. À l’inverse, Posy Simmonds avait su s’appuyer sur la symbolique de ce vin pour souligner, notamment, les aspects amoureux et sexuels du bovarysme de Gemma. De même, dans Quai d’Orsay, Bertrand Tavernier choisit d’écarter la scène dans laquelle le champagne joue un petit rôle dans la BD. Aussi voit-on, tout au plus, quelques coupes apparaitre à l’écran à l’occasion d’une réception diplomatique.

Ainsi, dans l’esprit de Gemma, Félicité et Perfection devenaient un cocktail de tout ce qui est voluptueux et français : le champagne et le foie gras qu’elle apportait ; ses sous-vêtements ; ceux d’Hervé ; la froideur délabrée de la pièce ; la pâle lumière de novembre et le gris fantomatiques de la soie et du petit point fané, qui lui donnaient l’impression d’être dans la grisaille d’un tableau dix-huitième.

Posy Simmonds, Gemma Bovery

Reste alors le film de Stephen Frears, Tamara Drewe. Comme dans le roman de Posy Simmonds, le champagne y est somme toute très peu présent. Mais contrairement à la BD où il n’est qu’entraperçu, dans son film, Frears lui donne un petit rôle particulièrement savoureux. Cela se passe lorsque Tamara (jouée par Gemma Arterton), juste vêtue d’un short en jean moulant fait une apparition remarquée et d’une grande sensualité lors de l’apéro organisé par Beth Hardiment (interprétée par Tamsin Greig) pour les pensionnaires écrivains de son cottage. Son mari, Nicholas Hardiment (joué par Roger Allam), en ouvrant une bouteille fait jaillir le liquide qui vient éclabousser sa braguette. Cette scénette est comique autant que prédictive puisque trompant une fois encore sa femme, il couchera avec la belle Tamara, avant de décéder piétiné par un troupeau de vaches ! Dans cette courte séquence, non seulement, Frears donne le ton du film, une comédie acide, mais il renouvelle, en l’adaptant au besoin de la narration, le gag, si cinégénique, du saute-bouchon.

Remerciements

Je remercie chaleureusement Agnès Obadia pour m’avoir accordé un entretien téléphonique lors duquel nous avons parlé de son film Joséphine (2013), ainsi que de son utilisation du champagne dans le film. Les propos rapportés, sont issus de cet entretien.

REFERENCES

André Franquin, Et Franquin créa la gaffe. Entretiens avec Numa Sadoul, Schlirf Book, 1986

Will Eisner, Le Récit graphique. Narration et bande dessinée, Vertige Graphic, 2004

Yoann Sardet, « Entretien avec Jean-Claude Mézières et Pierre Christin » dans « « J’ai écrit à George Lucas, il ne m’a jamais répondu ! » : quand le papa de Valérian racontait sa découverte de Star Wars », Allociné, le 22 janvier 2022 (https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18706247.html)

Posy Simmonds, « Stephen Frears a été fidèle à mon livre, mais il a aussi fait son truc ! » par Arnaud Claes et Florian Rubis, Actuabd, le 14 juillet 2010 (https://www.actuabd.com/Posy-Simmonds-Stephen-Frears-a-ete)

EXTRAITS

Modesty Blaise (1966) réalisé par Joseph Losey