Les années 30 ont été pour le cinéma français une période paradoxale: âge d’or autant que décennie de doutes et de crises.

Ce sont d’abord les années de l’avènement du parlant. Le Chanteur de jazz (The Jazz Singer) d’Alan Crosland, premier film vraiment sonore de l’histoire du cinéma, sort en 1927. En 1929, Alfred Hitchcock réalise le premier film britannique partiellement sonore, Chantage (Blackmail) et, dès 1930-1931, surgissent deux chefs-d’œuvre du cinéma allemand, L’Ange bleu (Der blaue Engel) de Josef von Sternberg (1930) et M le maudit (M – Eine Stadt sucht einen Mörder) de Fritz Lang (1931). En France, le premier film parlant sort en 1929 : tourné par André Hugon, il s’intitule Les Trois Masques.

La transition du muet au sonore puis au parlant ne se fit pas sans difficultés.

Économiquement, cette rupture technologique, avant même de devenir esthétique, remettait en cause tout le circuit de distribution des films au niveau international. Les films, qu’au début du moins, on ne savait pas doubler, n’étaient forcément distribués que dans les pays parlant la langue. Ceux tournés aux USA étaient difficilement diffusables en France car on voulait que les acteurs s’expriment… en français. De même en Angleterre, où l’accent yankee rebutait le public britannique qui le comprenait mal. Pour résoudre cette difficulté, l’astuce fut de tourner un même film dans plusieurs langues: les dialogues étaient traduits, les acteurs changés, souvent aussi le réalisateur qui, en général choisi en fonction du pays où serait distribué le film, n’avait pour tâche que d’adapter l’original. Tout jeune réalisateur, Claude Autant-Lara – qu’Hollywood recruta pour diriger les remakes français de trois films, dont deux Buster Keaton – témoigne: «Je me suis borné -par ordre supérieur- à effectuer une stricte décalcomanie des films originaux.»

La Paramount testa une autre solution en lançant une sorte de branche française de ses productions qui devait réaliser des films adaptés à la langue et la culture du pays. Des studios, équipés pour le cinéma parlant, furent érigés à Saint-Maurice en région parisienne. La crise de 1929 à laquelle s’ajoutent la mise au point, dès 1931, des techniques de doublage et des productions de piètre qualité, freinèrent l’expérience de cette «Paramount à la française» qui cessa ses activités en 1932, peu de temps après avoir produit son seul film intéressant et son seul vrai succès: Marius (1931), réalisé par Alexander Korda, mais supervisé par Marcel Pagnol lui-même.

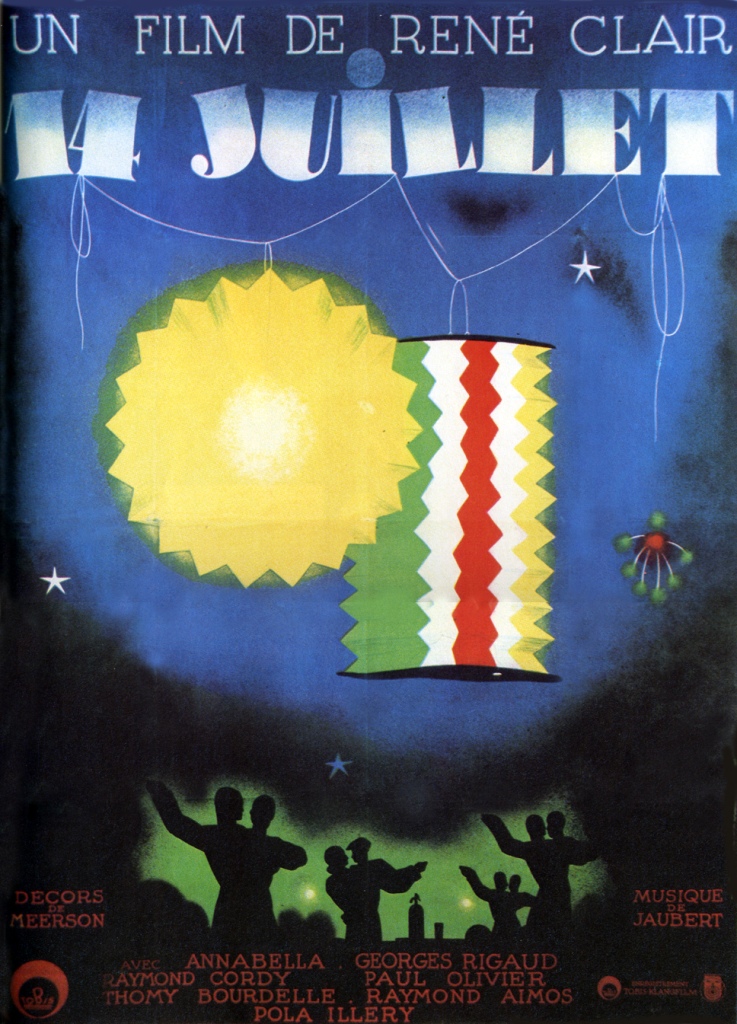

Un autre problème majeur a concerné les équipements. En amont, les studios devaient être équipés en matériel de prise de son pour pouvoir réaliser des films parlants, et en aval les salles devaient être en capacité de les projeter sous leur forme sonore. En France, l’équipement des salles fut plus rapide que dans beaucoup d’autres pays, même si en 1932, la moitié d’entre elles, seulement, étaient adaptées au cinéma parlant. Côté studios, l’équipement allait désormais dépendre de l’importation de techniques d’enregistrement venues soit des USA, soit d’Allemagne. La France avait complètement loupé l’étape de l’invention du parlant – ce qui allait impacter durablement son système de production. Dorénavant, l’épicentre du cinéma était à Hollywood, bien sûr, mais aussi à Berlin. Les Français allaient devoir travailler avec –et même en partie dépendre de – La Tobis Film qui commercialisait le procédé d’enregistrement Tobis-KlangFilm. Elle lança, dès 1929, la Tobis France, avec notamment ses studios d’Épinay, et produisit plusieurs des premiers films français parlants, en particulier ceux de René Clair (Sous les toits de Paris, 1930, Le Million, 1931, À nous la liberté, 1931 ou encore Quatorze juillet, 1933). Quant à l’Universum Film AG (UFA), qui se dota d’une filiale française avec l’Alliance cinématographique européenne (ACE), tout au long des années 30 elle produira de nombreux films français. Enfin les studios de Babelsberg où seront tournés plusieurs de ces films (par exemple Gueule d’amour, 1937, de Jean Grémillon avec Jean Gabin). Comme l’écrit le grand historien du cinéma, Jean-Pierre Jeancolas, pour décrire «la mainmise à la fois technique et économique» de l’Allemagne sur la France dans les années 30: «Dans le domaine du cinématographe, le mot « collaboration » n’est pas apparu en 1940, mais bien en 1929, à l’aurore du parlant» (Le Cinéma des Français, 15 ans d’années trente:1929-1944).

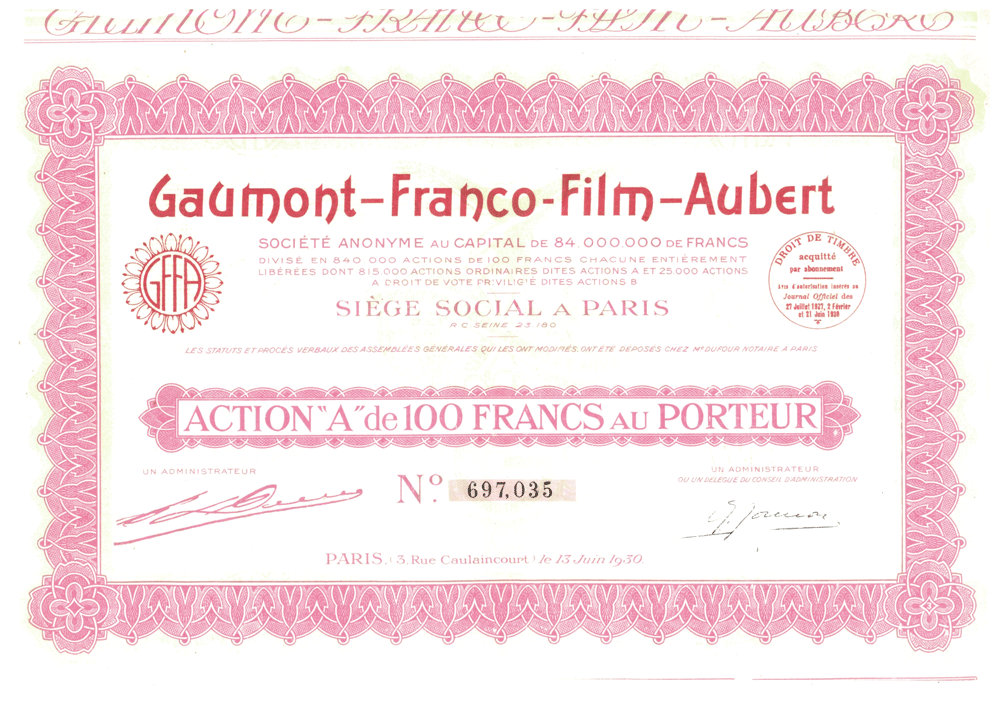

Pour compléter ce panorama économique, il faut ajouter que les années 30 ont correspondu, pour le cinéma français, à un effondrement de son système de production. Entre 1933 et 1936, sont enregistrées 263 liquidations ou faillites de sociétés de productions françaises, et pas des moindres. C’est en plein climat délétère marqué par les affaires, la montée de l’antisémitisme et le règne de la rumeur que les deux plus grandes sociétés françaises de production, les deux symboles nationaux qu’étaient Gaumont et Pathé –respectivement devenues, en 1929, Gaumont-Franco-Film-Aubert (GFFA) et Pathé-Natan– allaient s’effondrer. La GFFA déposa son bilan en 1934 et fut mise en liquidation en 1938. Pathé-Natan fut déclarée en faillite en 1936, et Bernard Natan, producteur juif d’origine roumaine qui avait racheté la société, fit office de parfait bouc-émissaire: condamné pour escroquerie en 1938, déchu de la nationalité française, emprisonné, libéré en 1942 pour être livré aux nazis, il fut déporté à Auschwitz où il mourut. Dans ce marasme de l’industrie cinématographique française, apparut une myriade de petites structures constituées ad hoc pour produire et exploiter, à chaque fois, un seul film dont elles prenaient généralement le nom. C’est ainsi que fut montée, en 1937, la Société de production et d’exploitation du film La Marseillaise, qui produira le film du même nom de Jean Renoir.

Catalogue Pathé-Natan 1932-1933

Page intérieure du catalogue Pathé-Natan 1932-1933

Pour autant, malgré l’«inexorable dégradation», pour reprendre les mots de Jean-Pierre Jeancolas, de son système de production, le cinéma français des années 30 se porte bien. Les salles de cinéma sont pleines, et le nombre de films réalisés chaque année ne cesse d’augmenter. Avant l’avènement du parlant, dans les années 20, il se tournait entre 50 et 90 films par an. Et au début de la décennie suivante : 98, en 1930, 156 en 1931, 157 en 1932 et 158 en 1933 (pour comparaison, en 1933 on tournait 507 longs métrages aux USA, 159 en Grande-Bretagne, 135 en Allemagne et plus de 100 en Inde). De nouveaux acteurs et actrices émergent, dont certains deviendront de véritables stars, et qui, pour la plupart, ont peu ou pas tourné dans les films muets: Harry Baur, Jules Berry, Pierre Fresnay, Charles Vanel, Raimu, Louis Jouvet, Michel Simon, Edwige Feuillère, Arletty, Gaby Morlay, Michèle Morgan, Mireille Balin, Jean-Louis Barrault, Marcel Dalio, Fernandel, et bien sûr Jean Gabin. Ils viennent du théâtre, du music-hall, du cabaret ou encore de l’opérette, car désormais il faut une voix, en plus d’un physique et d’un jeu, et il n’est pas rare dans les films nouvellement parlants qu’on leur demande de pousser la chansonnette. Dirigés par de nombreux réalisateurs, dont beaucoup sont aujourd’hui oubliés, ils vont surtout tourner avec une nouvelle et brillante génération de cinéastes qui marquera de son empreinte le cinéma français: Jean Renoir (né en 1894), Marcel Pagnol (1895), Julien Duvivier (1896), René Clair (1898), Jean Grémillon (1901), Marcel Carné (1906), auxquels il faudrait certainement ajouter Jean Vigo (1901), hélas mort trop jeune pour avoir pu laisser une œuvre conséquente.

Harry Baur dans La tête d’un homme (1933) de Julien Duvivier. Un des premiers Maigret porté à l’écran.

Jules Berry dans Le Crime de monsieur Lange (1936) de Jean Renoir

Pierre Fresnay dans Marius (1931) d’Alexander Korda

Charles Vanel dans Les Misérables (1934) de Raymond Bernard

Raimu dans La femme du boulanger (1938) de Marcel Pagnol

Louis Jouvet dans Hotel du nord (1938) de Marcel Carné

Michel Simon dans L’Atalante (1934) de Jean Vigo

Edwige Feuillère dans Lucrèce Borgia (1935) d’Abel Gance

Arletty dans Le jour se lève (1939) de Marcel Carné

Gaby Morlay dans Le Bonheur (1934) de Marcel L’Herbier

Michèle Morgan dans Le Quai des brumes (1938) de Marcel Carné

Mireille Balin, photographie promotionnelle pour le film Gueule d’amour (1937) de Jean Grémillon

Jean-Louis Barrault dans Drôle de drame (1937) de Marcel Carné

Marcel Dalio dans La Règle du jeu (1939) de Jean Renoir

Fernandel dans Le Schpountz (1938) de Marcel Pagnol

Jean Gabin dans La Bête humaine (1938) de Jean Renoir

Jean Renoir en 1937 photographié par Sam Levin

Marcel Pagnol sur le tournage de Marius (1931)

Julien Duvivier probablement vers la fin des années 50

Photographie de René Clair paru dans Vanity Fair en 1932

Jean Grémillon

Marcel Carné

Jean Vigo et l’actriceDita Parlo sur le tournage du film l’Atalante (1934)

L’image du cinéma français dans les années 30 apparaît donc contrastée. C’est un cinéma en crise dans un monde en crise, où les plus sûrs talents vont côtoyer la plus grande médiocrité et les plus beaux chefs-d’œuvre ne seront pas de trop pour masquer les si nombreux navets.

et le champagne?

Qu’en est-il du traitement réservé au champagne dans ce cinéma? À défaut de pouvoir le suivre film après film, ce qui n’aurait d’ailleurs aucun sens, il est en revanche intéressant de noter que la manière dont il entre en jeu – y compris parfois très discrètement – dans plusieurs films, permet de souligner quelques tendances du cinéma français d’avant-guerre.

Beaucoup de films sont tournés. Pourtant force est de constater non seulement qu’une grande partie de cette production est d’une qualité médiocre, voire mauvaise, mais qu’en outre elle est constituée de films qui entrent dans la catégorie de ce que l’on pourrait appeler du théâtre filmé. Le cinéma français à l’époque est un cinéma excessivement bavard et souvent mal réalisé. Dans le meilleur des cas, cela donne les comédies, héritées du vaudeville, d’un Yves Mirande (élève de Feydeau qui est venu au cinéma sur le tard avec un premier film réalisé à l’âge de 56 ans, La merveilleuse journée, 1932), ou les adaptations cinématographico-théâtrales outrancièrement parlées d’un Sacha Guitry. Enfin, dans le meilleur du meilleur des cas, il y a les films de Marcel Pagnol. À l’inverse, on assiste à un marivaudage de faible qualité cinématographique, parfois tout juste sauvé par le jeu d’un acteur ou d’une actrice autour de qui le film tourne et sans qui, aussi, il n’aurait aucune raison d’être. Aux côtés de la star qui dit le texte, c’est le vide : les seconds rôles en ont à peine un, tout au plus servent-ils de faire valoir. Les figurants figurent peu. Les décors sont insignifiants, sonnent faux ou même pas du tout. Enfin, les accessoires semblent fatigués de passer de plateau en plateau. Jean-Pierre Jeancolas évoque ainsi les «maîtres d’hôtel apportant d’un film à l’autre la même bouteille de champagne sur le même plateau». Le souci du détail, la vérité des objets, la présence physique des personnes, y compris en arrière-plan, le travail sur les lumières, etc, tout cela aide précisément à distinguer alors un bon film, une bonne comédie, d’un navet.

Dans Le Schpountz (1938) réalisé par Marcel Pagnol, lorsqu’Iréné Fabre, «le schpountz» (qu’interprète Fernandel), trouve la consécration et est invité par Meyerboom (joué par Léon Belières), directeur des studios Yaourt-Meyerboom, à signer son premier contrat pour devenir une vedette, tout cela en présence de la belle Françoise (Orane Demazis) dont il est amoureux et à laquelle il va déclarer sa flamme, il débouche une bouteille de champagne. Le bouchon saute, la mousse jaillit et Fernandel en remplit deux coupes. Et s’il est difficile de voir la marque de la bouteille, elle est vraie, et si l’on a dû retourner la scène, alors il en aura fallu plusieurs. À l’arrivée, sans être le meilleur Pagnol, Le Schpountz reste une bonne comédie, bien interprétée et filmée, aux dialogues succulents et avec quelques scènes d’anthologie! Au contraire, Ferdinand le noceur, réalisé en 1935 par René Sti est un vaudeville totalement oublié, laborieux dans sa réalisation et à peine sauvé par les cabotinages peu convaincants d’un Fernandel mal (ou pas) dirigé. Il fleure bon le nanar. Rien n’y est vraiment crédible et lorsqu’enfin entre en scène le champagne qui doit entériner un mariage arrangé après lequel tout le monde semble courir sans conviction, qui a été plusieurs fois repoussé et le sera encore, la bouteille, ouverte sans effort ni bruit, ni mousse, semble fausse. Comme l’est tout autant l’affiche du film (qui pourtant n’est pas loin de figurer ce qui est le plus réussi) avec un ensemble de poncifs (repris quasi à l’identique pour des navets dans les années 50): un frac (que ne porte jamais Fernandel), une tour Eiffel (invisible dans le film), des petites danseuses de Cancan (absentes du sujet du film) et une bouteille de champagne dans son seau (pour une seule séquence furtive)… tout cela pour signifier la fête, la noce, les conquêtes d’un soir, le fantasme d’un Paris de la dépravation, dans un film qui se veut drôle et où la morale va triompher.

Cette vérité, cette réalité des accessoires, qui donne en partie chair et corps aux images, peut être dans le cas du champagne poussé un cran plus loin, avec non plus seulement une vraie bouteille, mais une bouteille dont on distingue la marque. Dans Ignace (1937) réalisé par Pierre Colombier, toujours avec Fernandel, c’est la marque Veuve Clicquot qui est mise à l’honneur dans une comédie qui, sans atteindre des sommets, n’est pas si mauvaise, et qui navigue entre plusieurs genres: vaudeville, comédie de garnison et film musical. Un officier commande un «magnum de dry», et c’est une bouteille de Veuve Clicquot qui sera ouverte et servie par Ignace , puis bue avec délectation, coupe après coupe, par un autre personnage venu pour une cure d’eau thermale. Le ton est léger, le film pétillant et somme toute plutôt agréable. Bien meilleures sont les deux comédies vaguement policières : Les Disparus de Saint-Agil (1938) de Christian-Jaque et Circonstances atténuantes (1939) de Jean Boyer. Portées toutes deux par un casting de qualité, Michel Simon, Erich von Stroheim et Robert Le Vigan, notamment, pour la première, Michel Simon et Arletty, pour la seconde, elles contiennent deux assez importantes scènes où le champagne est mis en avant. Dans Les Disparus de Saint-Agil, c’est la marque Ayalla qui a été commandée pour la fête du collège, dont abuse Lemel, le professeur de dessin ivrogne interprété par Michel Simon, juste avant d’être assassiné, basculé du haut d’un escalier. Dans Circonstances atténuantes, c’est la cuvée Cordon Rouge de G. H. Mumm que Gaétan, l’ancien procureur de la République (joué par Michel Simon) et sa femme (jouée par Suzanne Dantès), vont boire dans un modeste restaurant-hôtel de la banlieue parisienne où ils échouent suite à une panne de voiture. Ils vont finalement gentiment s’y encanailler au contact de petits bandits et de sympathiques malfrats, que Gaétan saura remettre dans le droit chemin. Car c’est un champagne de marque que commandent les bourgeois… « comme de bien entendu ». Enfin, il y a la manière dont est traité le champagne dans un des meilleurs films français de la décennie, Gueule d’amour (1937) de Jean Grémillon, avec Jean Gabin dans le rôle de Jean Bourrache. Attaché à la vie facile et à la vie mondaine, aux plaisirs bourgeois, mais aussi surtout au personnage d’une femme fatale, une demi-mondaine, Madeleine Courtois (jouée par Mireille Balin), dont tombe amoureux Lucien Bourrache, et qu’il finira par tuer. Le champagne, ici, en un sens y est maltraité. Il corrompt et sa légèreté conserve toujours un arrière-goût amer («Il faut garder ça pour astiquer les boutons. C’est de l’eau de cuivre!» s’exclame, au tout début du film, René Dauphin, l’ami de Gueule d’amour, interprété par René Lefèvre), celui du mensonge. C’est la marque Saint Marceaux qui figure dans ce film: on en aperçoit une bouteille au commencement du film, mais surtout, il y a, par la suite, une scène dans laquelle Gabin marche dans la rue et passe devant une grande affiche publicitaire. Tout cela ne doit rien au hasard. Tourné dans les studios berlinois de Babelsberg, les quartiers de Paris y sont reconstitués et Jean Grémillon avec un souci poussé du détail avait demandé à ses décorateurs de véritables affiches qui devaient représenter le quotidien culturel et visuel de l’époque. Saint Marceaux était alors une des marques les plus importantes de ce premier tiers du 20e siècle: champagne officiel de l’Exposition universelle de Paris en 1900, c’est un de ses magnums qui servit le 29 octobre 1932 à baptiser le paquebot Normandie. En 1937, la marque fêtait son centenaire.

Photographie du film Gueule d’amour(1937) réalisé par Jean Grémillon

Jean Gabin passe devant une publicité pour le centenaire du champagne St Marceaux

Autre tendance, autre ambiance. À partir de la seconde moitié des années 30, alors que les tensions internationales se font de plus en plus sentir, des films, souvent de petites productions, vont s’employer à faire souffler un esprit cocardier. Une verve patriotique qui est doublée parfois d’un propos authentiquement colonialiste dans des décors vaguement orientalistes (mais qui visuellement n’atteindront jamais la beauté des images d’un Morocco de von Sternberg sorti en 1930). À ce titre, L’Appel du silence (1936) de Léon Poirier fut certainement un modèle du genre. Il raconte la vie de Charles de Foucauld, ses premières années dans l’armée, sa conversion religieuse, sa vie d’ermite, et se termine par son assassinat, perpétré par des rebelles touaregs, à Tamanrasset. Film réactionnaire, en parti financé par la Fédération nationale catholique, il connut un certain succès. Il reçut ainsi le Grand prix du cinéma français en 1936 (c’est par opposition que fut créé dès l’année suivante le prix Louis Delluc) et Georges Perec dans W ou le souvenir d’enfance se le remémore:

«Un soir, nous allâmes au cinéma, Henri, Berthe, Robert, le père d’Henri, qui, je crois, venait de revenir de Paris pour nous aider à y rentrer, et moi. Le film s’appelait Le grand silence blanc et Henri était fou de joie à l’idée de le voir car il se souvenait d’une magnifique histoire de Curwood qui portait ce titre, et pendant toute la journée il m’avait parlé de la banquise et des Esquimaux, des chiens de traîneaux et des raquettes, du Klondyke et du Labrador. Mais dès les premières images nous fûmes atrocement déçus: le grand désert blanc n’était pas le Grand Nord, mais le Sahara, où un jeune officier nommé Charles de Foucauld, fatigué d’avoir fait des frasques avec des femmes de mauvaises vie (il buvait du champagne dans leurs chaussures) se faisait missionnaire malgré les objurgations de son ami le général Laperrine, qui n’était encore que capitaine, et qui arrivait trop tard avec son goum pour le sauver des méchants Touaregs (au singulier: Targui) qui assiégeaient son bordj. Je me souviens de la mort de Charles de Foucaud: il est attaché à un poteau, la balle qui l’achève lui est entré en plein dans l’œil, et le sang coule sur sa joue.»

Avec quelques inexactitudes – c’est le charme des souvenirs -, dont celle du titre, on peut comprendre leur «atroce» déception devant un film si pétri de colonialisme, tant d’un point de vue militaire que spirituel. Et si les officiers n’y boivent pas de champagne, comme croit se le rappeler Perec, dans les chaussures des femmes (quand bien même ils en boivent beaucoup, c’est toujours dans des coupes), en revanche le champagne devient le complice d’une séquence aux limites du racisme. Un chef touareg, qualifié d’« enfant de la France lointaine» est ainsi promené dans un Paris où, lui dit-on, «la civilisation et la paix rayonnent sur le monde». Lors de la réception offerte en son honneur par un haut fonctionnaire tout à fait ridicule, un toast au champagne lui est proposé, et sur les paroles de «Vive la France, Vive la République», l’assistance s’étonne d’apprendre qu’un tel sauvage ne boive pas de vin. À l’égal du Creusot où l’on fabrique les canons qui impressionnent tant les souverains, de la tour Eiffel symbole du progrès, le champagne devient l’effigie gustative d’une culture ouvertement nationaliste.

Pourtant, les films que l’on retiendra de plus cette décennie se situent aux antipodes d’un cinéma réactionnaire et sont très éloignés de la moindre exaltation du sentiment national. Surtout réalisés à partir de la seconde moitié des années 30, rangés, à la suite de Georges Sadoul, dans la catégorie du «réalisme poétique», ils sont également traversés par une certaine représentation politique, voire même un engagement de gauche. Les rapports de classe y sont particulièrement marqués, même violents, et le monde ouvrier y est souvent idéalisé. Ainsi de La Bandera (Julien Duvivier, 1935), Le Crime de monsieur Lange (Jean Renoir, 1936), Les Bas-fonds (Jean Renoir, 1936), Jenny (Marcel Carné, 1936), La Belle Équipe (Julien Duvivier, 1936), Pépé le Moko (Julien Duvivier,1937), La Grande Illusion (Jean Renoir, 1937), Gueule d’amour (Jean Grémillon, 1937), Le Quai des brumes (Marcel Carné, 1938), Hôtel du Nord (Marcel Carné, 1938), La Bête humaine (Jean Renoir, 1938), Le jour se lève (Marcel Carné,1939), La fin du jour (Julien Duvivier, 1939). Le champagne apparaît, somme toute peu, et son rôle est mince. Il est souvent lié aux personnages féminins, figures pas vraiment valorisées socialement: ce sont des demi-mondaines comme Madeleine Courtois (jouée par Mireille Balin) dans Gueule d’amour, ou comme Gaby Gould (toujours Mireille Balin) dans Pépé le Moko, Parisienne entretenue par l’héritier des champagnes Kleep, dont tombe amoureux Jean Gabin, et qui sera bien malgré elle l’instrument de sa perte, voire des tenancières de boîtes de nuit, presque maquerelles, comme Jenny Gauthier (interprétée par Françoise Rosay) dans Jenny, qui lorsqu’un client lui propose une forte de somme d’argent pour boire du champagne avec lui, accepte et s’écrie «Il n’y a rien à boire ici! Allez hop une Clicquot!». On en boit rarement au quotidien, sinon dans la haute société ou dans certains lieux: les casinos (Les Bas-fonds ou Gueule d’amour) ou les boites de nuit (Jenny), et bien sûr à certaines occasions: pour fêter une réussite économique collective (Le Crime de monsieur Lange), pour une communion (Hôtel du Nord) ou quand on emmène une jeune femme pour la séduire le dimanche dans une guinguette (Les Bas-fonds). Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est que le mot même de champagne n’est que très rarement prononcé par les ouvriers ou les personnages de moindre condition. Ils lui préfèrent celui de mousseux, plus populaire, plus vague, moins marquant socialement, comme dans La Belle équipe où les protagonistes, chômeurs au début du film, en commandent pour fêter leur gain au loto, comme dans Gueule d’amour quand Lucien Bourrache, spahi au début du film, mais ouvrier typographe dans le civil, en propose à son ami médecin, ou encore comme dans La fin du jour lorsque les comédiens oubliés de tous en commandent au petit bistrot du coin. Cette distinction entre mousseux et champagne est d’ailleurs totalement visible dans Les disparus de Saint-Agil: car si à l’approche de la fête du collège l’homme à tout faire de la pension compte les caisses de mousseux qu’il reçoit, c’est bien du champagne que boiront, lors de cette fête, les professeurs, qui dans ce petit monde scolaire appartiennent à une catégorie sociale plus élevée.

On pourrait, pour terminer cette chronique, évoquer la présence du champagne dans les premiers films policiers français des années 30. Par exemple, dans La tête d’un homme (réalisé par Julien Duvivier en 1933, un des premiers Maigret au cinéma, où l’on voit Harry Baur arriver à faire craquer le commanditaire du crime à coups de coupes de champagne dans une scène électrique, frisant le masochisme, qui se déroule dans une boîte de nuit de Montparnasse). Par exemple, encore, dans Café de Paris (une comédie policière réalisée en 1938 par Yves Mirande), ou dans Pièges (un des films de Robert Siodmak réalisé en France en 1939, où Marie Déa boit du champagne en compagnie de Maurice Chevalier, pour les besoins d’une enquête). Mais c’est à une comédie policière, en apparence du moins, car totalement inclassable, que l’on pense. Il s’agit du film Drôle de Drame, réalisé par Marcel Carné en 1937, dont les dialogues sont signés Jacques Prévert et qui réunit un casting impressionnant avec, notamment, Michel Simon, Louis Jouvet, Françoise Rosay, Jean-Pierre Aumont, Jean-Louis Barrault. Dans cette brillante farce loufoque, aux limites de l’absurde, il fallait bien du champagne, même seulement en arrière-plan, pour faire pétiller les répliques d’un Jacques Prévert dites par Michel Simon et Louis Jouvet dans une des scènes les plus connues du cinéma français, quand Irwin Molyneux (Michel Simon) reçoit son cousin L’archevêque de Bedford (Louis Jouvet) à dîner: c’est en dégustant un canard à l’orange, accompagné de champagne, que l’archevêque en vient à soupçonner son cousin d’avoir tué sa femme:

«L’archevêque de Bedford: Bizarre… bizarre…

Irwin Molyneux: Qu’est-ce qu’il a votre couteau?

Bedford: Comment?

Molyneux: Vous regardez votre couteau et vous dites: « Bizarre, bizarre »…

Bedford: Moi, j’ai dit «Bizarre, bizarre»… Comme c’est étrange… Pourquoi aurais-je dit « Bizarre, bizarre »?

Molyneux: Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit « Bizarre, bizarre ».

Bedford: Moi j’ai dit « Bizarre »… Comme c’est bizarre…»

Pour la petite légende : en 1946, Jacques Prévert devait se souvenir que Louis Jouvet et Michel Simon durent manger jusqu’à trois canards pour tourner cette scène, en ajoutant «de fort bon appétit, je dois avouer». Il omit, en revanche, de dire combien il leur fallut de bouteilles de champagne…